|

|

|

Constructeurs d'avions |

|

|

Loire

LES CHÂTEAUX DE LOIRE Spécialiste de l'hydravion militaire, Loire associa son nom à celui de Nieuport pour fournir à la Marine le seul bombardier en piqué français en service en 1940 Dès 1923, les Chantiers de Penhoët, spécialisés dans la construction navale et situés, sur les bords de la Loire, à proximité de Saint-Nazaire, s'intéressèrent à la construction d'hydravions. Le résultat allait être le pentamoteur Richard-Penhoët, appareil de transport à coque destiné à la ligne Marseille-Alger. Ce prototype, resté unique par suite de ses performances médiocres, ne fut pas suivi. Parallèlement, en 1925, les Ateliers et Chantiers de la Loire, importante société au capital de 20 millions de francs, créée en 1881 et fabriquant du matériel maritime (appareils de levage, ponts roulants), établirent à Saint-Nazaire une usine qu'ils destinaient à la construction aéronautique.

Sous la direction de Mignot, elle allait débuter ses activités en 1927 avec la réalisation de 257 Gourdou-Leseurre 32, monoplans choisis pour équiper les groupes de chasse de l'aéronautique militaire. Baptisée Loire-Aviation en 1930, cette société devait produire, jusqu'en 1935, 232 appareils d'appellation Loire, 70 Potez 25 A2, 19 Bloch 200 et 40 Dewoitine 501. Quand éclata la guerre, elle assura encore, sous la direction de Lawroff et Gon, le montage de quelque 280 avions d'entraînement North American NAA-57 achetés aux États-Unis et fabriqua 82 plans centraux destinés aux bombardiers LeO-451. En 1930, les Chantiers de la Loire, qui disposaient de leur propre bureau d'études, avec les ingénieurs Asselot, Jarrion, Guegand et Kerguistel, et du terrain d'aviation de La Baule-Escoublac, débutèrent dans la production aéronautique avec le Loire 10, un monomoteur colonial doté d'un Salmson de 250 ch, suivi du Loire Il, plus puissant (Lorraine 300 ch), dont il fut commandé deux exemplaires au titre du programme établi des avions coloniaux (1930). De construction métallique, avec une ossature en treillis, des profilés ouverts disposés en poutres de Warren et un revêtement rivé, l'avion ne fut cependant pas retenu par suite de l'annulation de ce programme. Il termina sa carrière au Centre d'essais du matériel aérien(CEMA) comme avion de servitude, bien qu'il fût particulièrement apprécié pour ses qualités de vol. Après une étude sans suite d'un avion doté de deux Hispano-Suiza de 400 ch chacun, également destiné aux opérations outre-mer, vint le Loire 30, qui vola en septembre 1932 aux mains du pilote d'essai de la firme, Maurice Morin. Répondant au programme officiel de 1928, ce trimoteur triplace de reconnaissance de nuit était doté d'une importante voilure de 66 m2, posée à même le fuselage, que surmontaient trois moteurs Salmson 9 Ab de 230 ch tractifs; l'appareil, tout métal, ressemblait à un hydravion qui aurait reçu un atterrisseur à large voie. Ses ailerons pouvaient aussi être employés comme volets de courbure pour faciliter le décollage.

Son rôle exigeant, suivant les concepts de l'époque, une vitesse « modérée », il ne devait pas dépasser 200 km/h. Bien que le programme dont il dépendait fût devenu caduc, l'avion (F-AKGB) ne fut pas abandonné. Dans le nez de l'appareil, dégagé pour permettre l'observation, fut installée une grosse tourelle blindée destinée à supporter un canon de fort calibre, et ce, dans l'optique des essais prévus pour l'équipement futur des bombardiers lourds. L'avion rebaptisé Loire 301 étant déséquilibré par le poids de cette tourelle, son moteur central tractif fut reculé et placé en position propulsive. La tourelle perturbait également l'écoulement des filets d'air : on plaça donc au-dessus de l'aile une ailette en forme de déflecteur et on doubla le stabilisateur. Ayant décollé sous cette forme le 25 septembre 1934, avec aux commandes Pierre Nadot, qui avait succédé à Morin, l'appareil fut convoyé en juin 1935 au CEMA, où le capitaine Housset fut chargé de le tester. Trop lourd, d'un pilotage difficile et présentant une traînée prohibitive, il fut réformé à la fin de l'année. En 1929, la Direction générale technique de l'aéronautique soumit aux avionneurs des spécifications pour des chasseurs légers à moteur de 220 à 300 ch doté de la suralimentation, devant atteindre 300 km/h à l'altitude de rétablissement, avoir un plafond de 10 000 m et disposer d'un armement de deux mitrailleuses. Quatre firmes seulement, dont Loire avec le modèle 40 à aile surbaissée, présentèrent des projets répondant à ce programme. Celui-ci n'ayant eu aucune suite à cause de la défection paradoxale de la société Bernard, dont le type 72 avait pourtant été retenu, on revint à la formule du chasseur « lourd » orthodoxe. La série des « mouettes » Un nouveau programme, visant à remplacer les chasseurs monoplaces de 1923, dont les premiers exemplaires de série n'étaient entrés en service qu'à la fin de 1928, fut lancé en 1930, puis modifié à plusieurs reprises jusqu'au stade définitif, arrêté deux ans plus tard. Les Chantiers de la Loire offrirent en avant-projets les types 41 (moteur Hispano de 500 ch), 42 (Gnome-Rhône Jupiter de 420 ch) et 44 (Hispano en position propulsive), dont aucun ne fut retenu. En revanche, le modèle 43, doté d'une aile en mouette (destinée à assurer une meilleure visibilité au pilote) et d'un Hispano-Suiza 12 X de 500 ch, fut commandé au titre de prototype. Ayant pris l'air pour la première fois le 17 octobre 1932, l'appareil, oeuvre d'Asselot et Perez, se révéla lourd et sous-motorisé. Le 14 janvier 1933, au cours d'une montée à 9 000 m, le pilote Morin eut une défaillance et s'écrasa avec l'avion. Répondant au même concours, mais construit hors marché, le Loire 45 était un 43 équipé d'un moteur en étoile Gnome-Rhône 14 Kds de 700 ch. Le 20 février 1933, l'avion effectua son vol initial avec Sadi Lecointe et, en septembre, passa à la division technique de Villacoublay. Jugé peu apte au combat par suite d'un manque absolu de visibilité en évolution, il fut renvoyé en usine pour y être modifié. Doté d'une voilure améliorée, d'une dérive allongée et d'un moteur plus puissant, l'avion revint sur le terrain en janvier 1934; mais, remplacé par le Loire 46, il fut relégué, à partir du 18 mai 1935, au rang de lanceur de parachutes. Au lendemain de la guerre, on le retrouva à Istres, en bon état, avec une hélice quadripale en bois et frappé d'une cocarde de fuselage. Le Loire 46, dont l'aile avait été complètement redessinée sur les conseils du Service des essais en vol, décolla pour la première fois le 1er septembre 1934, piloté par Nadot. C'était un chasseur monoplace à moteur Gnome-Rhône 14 Kes de 885 ch, armé de deux canons Œrlikon de 20 mm. Il fut testé à Villacoublay à partir de janvier 1935. Remotorisé le mois suivant à l'aide d'un Gnome-Rhône 14 Kfs, il fut jugé très performant, et, en avril, l'armée de l'Air en commanda soixante exemplaires, qui devaient être livrés avant la fin de l'année. Au poids en charge de 2 t, le Loire 46 volait à 368 km/h à 6 000 m, altitude qu'il atteignait en 8 mn 43 s. Son plafond était de 11 700 m, et il disposait d'une autonomie de 750 km. L'exemplaire n° 1 vola en février 1936 (immatriculation militaire N-088), mais ne fut livré que le 22 juin à l'armée de l'Air, qui, à la fin de l'année, n'avait reçu que vingt-deux des soixante avions commandés.

Au mois de novembre 1936, la 6e escadre de chasse, basée à Chartres, avait commencé à recevoir les premiers Loire 46, armés de quatre mitrailleuses MAC-34 au lieu des canons prévus, mais le solde ne fut livré qu'au cours de l'année 1937. Bien que le moteur Gnome-Rhône fût pénalisé par de constants problèmes de carburation, qui limitaient officiellement les vols à une heure et demie, et que le train, fragile, ne résistât pas à certains atterrissages par vent de travers, l'avion permit néanmoins d'entraîner les aviateurs au pilotage des chasseurs « modernes », alors en cours d'essais, qui leur étaient destinés. En effet, à partir de décembre 1938, les Loire furent progressivement remplacés par des Morane-Saulnier 406, et après 1940, les Loire 46 restants furent utilisés, en particulier à l'école de tir de Cazaux, pour l'entraînement. Début septembre 1936, passant la frontière comme « matériel agricole », dans le cadre du principe de la non-intervention, et avec l'accord tacite du ministère de l'Air, cinq Loire 45 (nos 2 à 6), furent livrés aux républicains espagnols. Bien que reconnu excellent en montée, l'avion fut jugé peu manoeuvrant en combat. Les hydravions de Kerguistel En 1930, le bureau d'études « hydravions » des Chantiers de la Loire étudia, sous la direction de l'ingénieur Kerguistel, l'hydravion monomoteur de servitude Loire 50. L'appareil fut accepté sur plans par les services officiels en 1931, et un prototype fut commandé. Il s'agissait d'un triplace à coque en alliages légers monoplan (la voilure semi-cantilever repliable était revêtue de toile). Propulsé par un moteur Salmson 9 Ab de 230 ch en étoile, il pouvait recevoir, en version amphibie, un train d'atterrissage relevable. Ayant décollé pour la première fois le 7 septembre 1931, il dut rapidement être modifié, une mauvaise stabilité de lacet s'étant manifestée.

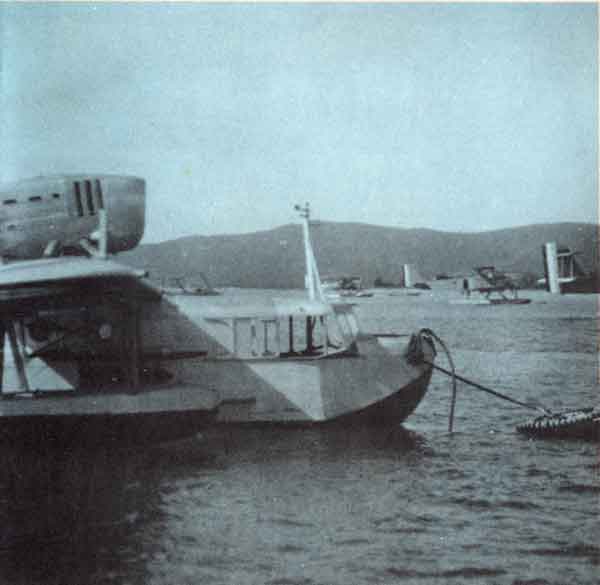

Testé en école à Hourtin, il fut de nouveau renvoyé à Saint-Nazaire, où, remotorisé avec un Hispano-Suiza 9 Qd de 350 ch, il devint le type 50 bis, qui fut réformé le 23 septembre 1935. Commandé pour l'aviation maritime à six exemplaires sous le type 501, avec un stabilisateur trapézoïdal compensé et une hélice métallique, ce modèle, en version amphibie, fut affecté aux sections de servitude des différentes bases aéronavales de France et des colonies. Le projet 502, à moteur Lorraine Algol de 300 ch, et le 51, version de travail aéronautique du 501, bien qu'étudiés en détail, n'eurent pas de suite. Le marché d'État 957/0, en date du 31 mars 1931, concernait, outre le Loire 50, le Loire 60, un hydravion postal à cabine, à trois moteurs Renault droits de 95 ch, qui vola pour la première fois le 11 juin 1932, piloté par Nadot. D'emblée, il se montra sujet à de fortes vibrations, engendrées par les trois moteurs. Conduit à Saint-Raphaël en décembre, il y fut jugé sous-motorisé (puisque, en version amphibie, il fut incapable de quitter l'eau) et abandonné en 1934. Suivit le Loire 601, version monomoteur dotée d'un propulseur de 230 ch. Accidenté aux essais, celui-ci fut reconduit en usine, remis en état et remotorisé, sous le type 603, avec un Salmson placé en position tractive. Il servit ensuite de banc d'essai volant pour l'évaluation du Loire 70. Les « châteaux de Loire » Le Loire 70 naquit d'une spécification émise en 1932 par la Marine pour un hydravion d'exploration à grand rayon d'action. Ayant pris l'air pour la première fois le 28 décembre 1933, cet hydravion à coque et à aile haute solidement mâtée était équipé de trois Gnome-Rhône 9 Kbr de 500 ch chacun, disposés, comme sur le Loire 60, au-dessus de l'extrados. Doté d'une voilure de 30 m d'envergure à structure métallique revêtue de toile et d'une coque en Védal, il était armé de six mitrailleuses et de quatre bombes de 150 kg ou, éventuellement, de deux torpilles. Décollant à la masse de 11 500 kg en vingt secondes, il avait une autonomie de 2 500 km. Ayant rejoint le centre d'essais de Fréjus-Saint-Raphaël le vendredi 22 juin 1934, le Loire 70-01 fit l'objet, en fin d'année, d'une commande de sept exemplaires, qui devaient recevoir des moteurs de 750 ch. En juin 1937, les premiers exemplaires de série du Loire remplacèrent les CAMS 55 au sein de l'escadrille E-7, basée à Karouba (Tunisie).

Alors que le 01 devenait le type 701 (moteurs Hispano-Suiza, également en étoile), le dernier appareil de série (no 8) était livré à la E-7. Utilisés au début de la guerre comme hydravions patrouilleurs, les Loire 70 n'eurent qu'une existence éphémère, les rivets de coque, trop rapprochés, ayant tendance à créer des criques et des déchirures dans le métal, le long de la ligne de flottaison en particulier. Destiné au service postal sur l'Atlantique Sud, le Loire 102, qui avait été baptisé Bretagne, effectua son premier vol le 12 mai 1936. Répondant à des spécifications émises par Air France, il pouvait couvrir des étapes de 3 200 km avec 700 kg de fret et quatre passagers. Son principal concurrent était alors le LeO H-47. Immatriculé F-AOVV, le Loire 102 était un appareil de grandes dimensions avec une coque métallique et quatre moteurs Hispano-Suiza 12 Xbrs-I de 720 ch disposés en tandems au-dessus de la voilure monoplane de 34 m d'envergure. Conduit à Saint-Raphaël pour y subir ses essais officiels, l'hydravion devait y séjourner jusqu'en décembre 1937 à cause des vibrations incoercibles dont il était affecté et qu'il fut impossible d'éliminer complètement. De plus, la grande dérive carrée qui avait remplacé les deux dérives d'origine se trouvait placée dans un courant d'air perturbé. 11 s'avéra totalement impossible d'obtenir une mise au point correcte de l'hydravion, qui, de ce fait, ne put obtenir son certificat de navigabilité. Baptisé ironiquement «Comté de Cornouaille » à cause de ses lignes tourmentées, doté en outre de moteurs qui ne purent jamais être parfaitement refroidis, le Loire 102, malgré d'incessantes et multiples tentatives d'amélioration, finit par être réformé et servit pour des essais d'instruments de vol, au sein de la CEPA. Hydravions embarqués : le succès En 1933, les forces aériennes de mer lancèrent une spécification pour un hydravion de surveillance destiné à armer les bâtiments pourvus de catapultes. Six projets furent présentés : le Breguet 610, le Gourdou-Leseurre GL-820, le Levasseur 200, le CAMS 120, le Lioré et Olivier H-43 et le Loire 130.

Seuls les deux derniers, l'un à flotteurs et l'autre à coque, furent acceptés et construits en série. Le Loire 130 était un monoplan « trapu » à coque métallique en Védal et à voilure entoilée, dotée d'une légère flèche et repliable. Son moteur, un Hispano-Suiza 12 Xbrs-1 de 720 ch placé au-dessus de l'aile, entraînait une hélice propulsive. Prévu pour embarquer trois personnes, l'appareil possédait une vaste cabine et, outre son utilisation normale, pouvait remplir plusieurs autres rôles. Au poids total catapultable de 3 260 kg, sa vitesse de croisière ne dépassait pas 165 km/h et son plafond se situait aux environs de 6 000 m. A 150 km/h, car selon les préceptes en vigueur à cette époque « il ne fallait pas aller trop vite pour bien voir », l'hydravion pouvait tenir l'air pendant sept heures et demie. Déjaugé pour la première fois le 19 novembre 1934, le Loire 130-01 fit l'objet, aux essais, de plusieurs modifications destinées à pallier la tendance qu'il avait à se mettre en vrille. Le 1er août 1936, il fut commandé à quarante-cinq exemplaires, dont cinq (type 130.C) dotés d'une structure renforcée pour être employés aux colonies. Succédant à un marché supplémentaire de dix unités, deux commandes furent passées le 19 mars 1937 et le 21 octobre 1938, portant respectivement sur vingt et dix-neuf Loire, dont le moteur de série restait l'Hispano 12 Xirs-l. Mis en service en 1938, il fut utilisé par les escadrilles 1S-1, 3S-6, 8S-2, 8S-3, 8S-4 de la Marine et I-CBS de l'armée de l'Air en Indochine. En mai 1940, quarante et un Loire avaient été pris en compte par l'aviation maritime; au 1er août, leur nombre était passé à soixante-deux. Le 8 novembre 1942, lorsque les navires de guerre virent leurs catapultes supprimées au profit de canons antiaériens, tous les Loire 130 furent débarqués et utilisés comme appareils de liaison. En 1941, ce modèle fit l'objet d'une nouvelle commande, portant sur trente appareils destinés à la marine de Vichy. Les derniers exemplaires survivants servirent en 1949, pendant la guerre d'Indochine, au sein de l'escadrille 8 S. Programme sans lendemain Dans les derniers mois de l'année 1933, l'Aéronautique navale, qui désirait protéger ses bâtiments de ligne contre les attaques des avions torpilleurs ennemis, émit un programme d'hydravions de chasse catapultables. Le cahier des charges correspondant exigeait, entre autres desiderata, un rétablissement de la puissance à moins de 4 000 m d'altitude et une vitesse d'amerrissage n'excédant pas 100 km/h. Cependant des contraintes de dimensions, de poids et certaines obligations portant sur les qualités marines et le coefficient de visibilité allaient limiter, dès l'origine, les performances des appareils que présentèrent les avionneurs intéressés. C'est sous la direction de Kerguistel que, en 1934, le bureau d'études de Loire réalisa le modèle 210, un monoplan à aile basse reposant sur un flotteur unique, ce qui facilitait le catapultage. La voilure, rectangulaire en plan, avec extrémités arrondies, était formée d'une partie centrale entièrement métallique, portant les volets d'intrados, et de deux parties extrêmes repliables, à revêtement de toile, supportant les ailerons, ce recouvrement ayant été préconisé par les marins eu égard aux facilités de réparation. Le fuselage, de section circulaire, n'était autre que celui du Loire 46 adapté à une aile surbaissée. Deux ballonnets latéraux assuraient, à flot, l'équilibre de l'appareil.

Doté d'un moteur en étoile Hispano-Suiza 9 Vbs de 710 ch, le Loire 210-01 décolla pour la première fois le 21 mars 1935 avec Pierre Nadot aux commandes. Durant les essais, achevés à Saint- Mandrier, pour être ferraillés début 1940. En conséquence, le projet Loire 211 ne fut pas réalisé. Le programme du 16 novembre 1935, destiné à trouver un chasseur monoplace susceptible de remplacer le SPAD 510 et le Dewoitine 500, prévoyait deux catégories de C.1 : les chasseurs « orthodoxes » de 800 à 1000 ch et les chasseurs légers de 400 à 500 ch pouvant atteindre 450 km/h, ayant un plafond de 11 500 m, et dont le poids ne devait pas excéder 2 500 kg. L'armement pouvait comporter, au choix des constructeurs, quatre mitrailleuses, deux canons ou encore deux mitrailleuses et un canon. Parmi les onze avions « lourds » présentés, dont cinq restèrent sous forme de projets, on relevait le Loire 250, un monoplan totalement métallique dessiné par l'ingénieur Asselot et possédant une voilure basse cantilever en trois parties. La partie médiane, dont le bord de fuite était échancré à l'emplanture pour favoriser la visibilité vers le bas, portait les volets d'intrados. Le revêtement travaillant était rivé sur la structure alaire, qui comprenait deux longerons-caissons. Le fuselage, comportant des couples en caissons, portait à l'avant un moteur en double étoile Hispano-Suiza 14 Ha de 1 000 ch, entouré d'un capot NACA et alimenté par un réservoir de 330 litres. L'atterrisseur s'escamotait transversalement au moyen de vérins hydrauliques placés dans la voilure. Présenté au Salon de 1936 en livrée «tout alu », le Loire 250 fit son premier décollage, aux mains de Sadi Lecointe, le 28 septembre 1935, mais ne put parvenir, bien que modifié à plusieurs reprises, au stade des essais officiels. En effet, alors que l'appareil allait être conduit au CEMA, Loire-Nieuport fut nationalisée. Non retenu dans l'actif de la société, l'appareil allait rester à l'abandon au fond d'un hangar sur le terrain de Villacoublay. Il fut finalement déclassé au profit des chasseurs du programme A.23, de 1936. Loire-Nieuport En août 1933, les Ateliers et Chantiers de la Loire annexèrent la Société Nieuport-Astra, chacune conservant sa liberté technique au sein du groupement d'aviation Loire-Nieuport, qui, le 1er juillet 1935, devint la Société anonyme Loire-Nieuport (directeur général, Henri de L'Escaille). Si le siège social de Loire-Nieuport était situé au 4 rue de Téhéran à Paris, les usines étaient à Saint-Nazaire pour Loire et à Issy-les-Moulineaux pour Nieuport, avec des terrains d'essais à Escoublac et à Villacoublay. Les hydravions, quant à eux, étaient testés à Saint-Nazaire, sur la Loire. Le 16 janvier 1937, en application de la loi de nationalisation des industries de guerre, votée le 11 août 1936, se constitua la Société nationale de constructions aéronautiques de l'Ouest, groupant Loire et Nieuport et dont les productions feront l'objet d'un développement ultérieur (v. SNCAO). Les appareils Loire-Nieuport dont la désignation de référence débutait par un chiffre impair étaient des avions issus du bureau d'études Loire; quand elle commençait par un chiffre pair, ils provenaient du bureau d'études Nieuport. En réponse à la spécification MT/CPT-9, émise par la Marine le 1 e mai 1935, puis modifiée en mars 1937, pour un hydravion éclaireur de combat, Loire-Nieuport proposa l'hydravion à flotteurs Loire 240, repris après la nationalisation sous la désignation Loire-Nieuport 10 et commandé en 1937 au titre de prototype. il s'agissait d'un grand monoplan à aile basse en W de 27 m d'envergure, construit en métal.

Les deux flotteurs étaient accolés à la voilure, sous la base de chaque demi-aile, tandis que les moteurs tractifs Gnome-Rhône 14 RO/RI de 1 600 ch surplombaient la voilure. L'empennage était constitué de deux dérives elliptiques et d'un stabilisateur en dièdre. Quant à l'armement, il se composait de quatre à six mitrailleuses Darne de 7,5 mm, d'un canon Hispano 404 de 20 mm en tourelle dorsale et de 1 600 kg de charges offensives diverses, bombes ou torpilles. Bien qu'il fût mis en chantier, à Saint-Nazaire, dès 1937, le LN-10 ne vola que le 21 juillet 1939, du fait de retards dans la livraison des moteurs, les premiers du type. Mais, trois mois plus tard, la Marine ayant renoncé aux hydravions pour les opérations de bombardement et de torpillage, le LN-10 ne fut pas commandé en série. Le ministère demanda néanmoins que les appareils déjà construits fussent envoyés à Saint-Raphaël pour des essais particuliers. Le 30 décembre 1939, le LN-10, piloté par Nadot, gagna donc les bords de la Méditerranée, mais, du fait d'une stabilité médiocre, fut renvoyé à Saint-Nazaire pour y subir des modifications d'empennage. Les Italiens menaçant de bombarder Saint-Raphaël, l'hydravion fut transféré à Biscarosse, le fief de Latécoère, puis, le 10 juin, à Hourtin, où se poursuivirent, tant bien que mal, les essais officials. Nadot ayant été rappelé aux armées, le LN-10, faute de pilote qualifié, fut sabordé. Le 31 octobre 1934 fut diffusé un programme réservé aux multiplaces de défense, avions bimoteurs dont la puissance totale ne devait pas excéder 1 200 ch. Prévus aussi bien pour les opérations de jour et de nuit que pour le commandement à la chasse, ces appareils devaient atteindre 450 km/h et posséder une autonomie de quatre heures à la vitesse de 300 km/h. Comme armement, il était demandé deux canons à l'avant et une mitrailleuse pour la défense arrière. Enfin, ils devaient posséder une double dérive, pour dégager le champ de tir du mitrailleur arrière, et être construits sur fonds privés. En concurrence avec le Potez 63, le Romano 110, le Breguet 690 (accepté en 1938 seulement, car dépassant le poids réclamé), le Hanriot 220 et les Dewoitine 630 et 631, Loire-Nieuport présenta le LN-20.

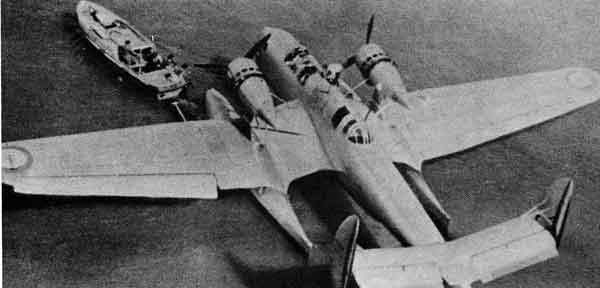

Monoplan métallique et de lignes « carrées », ce dernier avait une voilure en trois parties, dont la partie centrale devait supporter les moteurs, les réservoirs de carburant et d'huile, et l'atterrisseur. Le revêtement, en panneaux tôlés, était raidi intérieurement. Le fuselage, traité en coque, reposait sur l'aile basse et se terminait par une double dérive aux gouvernes entoilées. Achevé en août 1937 à Issy-les-Moulineaux, il attendit ses moteurs pendant près d'un an (les mouvements sociaux et la réorganisation des industries aéronautiques en ayant retardé la livraison), et lorsqu'il fut enfin prêt à voler il était techniquement dépassé. Vinrent ensuite le LN-30 et le LN-60, qui, par suite de la nationalisation, furent redésignés respectivement CAO-300 et 200 (v. SNCAO). Bombardiers en piqué A la veille de la Seconde Guerre mondiale, quand le haut commandement français commença à s'intéresser au bombardier en piqué — sans toutefois diffuser de cahier de charges précis —, seuls Gourdou-Leseurre et Nieuport présentèrent des appareils de ce type, destinés à être embarqués à bord de navires, l'Amirauté jugeant la technique particulièrement digne d'attention. Des retards dans la mise en service de ces appareils obligèrent finalement la France à acheter ces matériels aux États-Unis. Extrapolé du Ni-140, étudié par Nieuport en 1934 sur commande particulière, et dont les deux exemplaires avaient été détruits au cours de piqués, le LN-40 reprenait la voilure de son prédécesseur, une aile basse en W équipée d'importants volets de courbure. Doté d'un moteur Hispano-Suiza 12 Xcrs à réducteur, développant 690 ch, l'appareil pesait 2 493 kg. Le frein de piqué était constitué par la partie arrière du gouvernail de direction qui, à l'aide d'un vérin, s'ouvrait alors « comme un livre ». Chaque roue s'escamotait dans un carénage profilé monté à la base des branches du W de l'aile. En prévision d'un éventuel amerrissage forcé, la flottabilité était assurée par des ballonnets gonflables et des balles de ping-pong, répartis dans les ailes et dans la partie basse du fuselage. L'armement se composait d'un canon Hispano-Suiza de 20 mm dans le moteur et de deux mitrailleuses latérales placées dans les ailes.

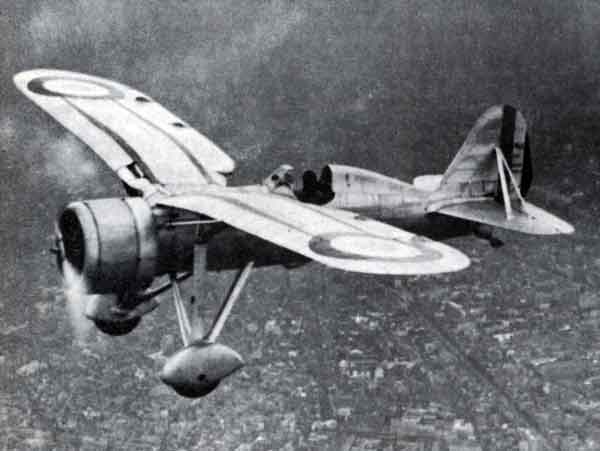

Le monoplace LN-40 no 01 vola pour la première fois en juin 1938, piloté par Pierre Nadot. Après un passage au Centre d'essais du matériel aérien de Villacoublay, l'avion (provisoirement immatriculé FW-0117) gagna la base de Saint-Raphaël à la fin de l'année pour y effectuer ses essais « marine ». Sept appareils avaient été commandés début 1938, avant même le premier vol de l'appareil. Les essais du prototype s'étant révélés probants, un nouveau marché fut signé pour trente-six LN-401. Ce modèle se distinguait du LN-40 principalement par l'emploi de freins de piqué complètement différents. C'est l'atterrisseur qui, en s'abaissant, ralentissait l'appareil. En 1939, un nouveau contrat fut établi pour quarante LN-411, version non navalisée destinée à l'armée de l'Air. La suppression du système de repliage de la voilure et de la crosse d'appontage assurait un important gain de poids et donc une vitesse plus élevée. Pourtant, le 13 octobre 1939, le LN-411 fut refusé par le général Vuillemin, qui le jugeait mal adapté aux missions terrestres, arguant d'une faible vitesse au sol, d'un blindage insuffisant du siège du pilote ainsi que des réservoirs d'essence et de l'absence de réglages du retard des bombes. Le Loire-Nieuport était jugé fiable, mais d'un intérêt « air » discutable. Effectivement lent (240 km/h) par rapport à ses équivalents étrangers, par suite d'une sous-motorisation manifeste, le LN-40 fut suivi du LN-42. Succédant au LN-402 de 830 ch, ce dernier avait une voilure droite sans cassure et un moteur Hispano-Suiza 12 Y-51 de 1 100 ch. Ayant effectué sa première ligne droite en juin 1940, l'avion fut démonté et caché à la vue des Allemands pendant toute la durée de l'Occupation. Il ne vola que le 24 août 1945, piloté par Fernand Lasne, à Toussus-le-Noble. Convoyé à Marignane puis à Hyères, il y subit plusieurs essais, fut modifié pour être finalement abandonné à l'arrivée des avions à réaction, ce qui stoppa par ailleurs tout développement ultérieur. L'armée de l'Air ayant donc rejeté les Loire-Nieuport 411, ceux-ci furent pris en compte par la Marine. Avec les quelques LN-40I, ces appareils furent, tout à fait paradoxalement, employés pour des missions d'attaque au sol, dans le but de tenter d'enrayer l'avance allemande. Ces missions, auxquelles les Loire-Nieuport n'étaient évidemment pas adaptés, puisqu'ils étaient prévus pour l'attaque d'objectifs flottants, allaient se solder par la perte de 50 % des personnels et des matériels. Sur les 152 LN-401 et 411 commandés, seuls 26 furent utilisés, au sein des escadrilles AB-2 et AB-4, sous le commandement du capitaine de corvette Korfmat, les autres n'ayant pu être livrés à temps. Basés à partir de février 1940 sur les terrains aux installations plus que provisoires de Berck, Calais-Marck et Boulogne-Alprech, les LN-40, protégés par des bimoteurs de chasse de la Marine, allaient donc, au mois de mai, participer activement à la bataille de France.

Des ponts en Belgique et des axes routiers furent alors les principaux objectifs de l'AB-2 (lieutenant de vaisseau Lorenzi) et de l'AB-4 (lieutenant de vaisseau Lainé); cette dernière escadrille — basée à Orly n'avait gagné le théâtre des opérations que le 17 mai. Piquant de l'altitude de 1 200 m, les Loire-Nieuport larguaient leurs bombes à 300 m du sol au milieu d'une Flak au tir particulièrement précis. En outre, la chasse ennemie disposait de la maîtrise du ciel. Du 15 au 20 mai, les escadrilles AB-2 et AB-4, opérant parfois de conserve, attaquèrent des colonnes d'artillerie ennemie à Yerseke, bombardèrent l'écluse de Beveland, le carrefour de Berlaimont et le pont de Mont-Origny En juin 1940, le petit nombre d'avions survivants participèrent à des attaques sur l'Italie. Plusieurs LN avaient réussi à rallier l'Algérie avant la signature de l'armistice franco-italien du 24 juin 1940. Une quinzaine d'appareils, qui n'avaient pu fuir, furent capturés par les troupes mussoliniennes. Au 28 juin, l'Aéronautique navale ne disposait plus, sur ses fiches de matériel, que de huit LN-401 et de six LN-411, basés à Hyères, Campo del Oro et Bône. En avril 1941, vingt-quatre LN furent réceptionnés par la BAN d'Hyères, et bien qu'ils fussent destinés à défendre l'Algérie contre toute invasion, ils restèrent sans emploi. En novembre 1942, quand le sud de la France fut à son tour occupé, la Luftwaffe s'empara, sur les terrains du Midi, de plus de 1 800 avions de tous types, parmi lesquels se trouvaient douze Loire-Nieuport, qui, jugés sans intérêt par les Allemands, furent ferraillés. Les dernières études Loire-Nieuport furent les projets 560 et 561, avions de bombardement en piqué destinés à recevoir un moteur Hispano-Suiza 12 Z de 1 200 ch. Les événements de 1940 stoppèrent définitivement tout développement de ces études.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001