|

|

Constructeurs d'avions |

|

|

Friedrichshafen

|

||||||||||||

|

LES HYDRAVIONS DU KAISER

Pendant la Première Guerre mondiale, les établissements Friedrichshafen construisirent la majorité des hydravions de la marine impériale

Au cours de la Première Guerre mondiale, la maîtrise totale de la mer du Nord et de la Baltique apparaissait aux Allemands comme l'une des conditions essentielles de la réussite de leurs opérations navales dans cette zone. Aussi multiplièrent-ils les efforts pour mettre au point des appareils capables à la fois de remplir des missions de coopération maritime et, si nécessaire, de mener à bien des actions aériennes indépendantes sur mer.

Au nombre des principaux fournisseurs de la marine allemande figurait la Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH, qui vit le jour peu avant la déclaration de guerre, sur les rives du lac de Constance, à l'initiative du comte Zeppelin. Pendant toute la durée du conflit, la firme, qui essaima bientôt à Manzell puis à Warnemünde, sur la Baltique, construisit une quantité impressionnante d'appareils de types différents, depuis le fragile chasseur monoplace jusqu'à l'énorme bombardier à long rayon d'action. Mais ce sont ses hydravions, engagés en grand nombre au-dessus des eaux européennes, qui firent la réputation de la société. Et, tout naturellement, ce furent des appareils de la firme qui équipèrent la première unité aéronavale allemande à prendre part à des opérations de guerre : le 4 décembre 1914, deux hydravions biplaces de reconnaissance Friedrichshafen non armés décollaient du môle de Zeebrugge en vue d'effectuer leur première mission.

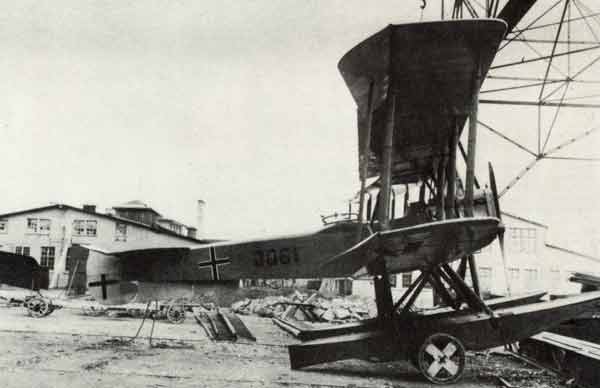

Une lignée d'hydravions prolifique

De tous les modèles d'hydravions mis au point par Friedrichshafen, les plus représentés furent sans conteste le FF.33 et le FF.49. Construits à près de sept cents exemplaires, ces appareils biplans constituèrent la plus importante flotte d'hydravions de la marine allemande durant la Première Guerre mondiale. C'est le FF.33 qui eut de loin le plus de succès : au total quelque quatre cents appareils furent fabriqués. On compte pas moins de huit variantes de ce modèle, réparties en deux grandes catégories, la chasse et la reconnaissance. Versions de reconnaissance du FF.33, les variantes 33b, 33e, 33j et 33s avaient toutes la même structure de base : c'étaient des appareils construits en bois et entoilés, dont les plans étaient reliés, de part et d'autre du fuselage, par trois doubles paires de mâts. A l'exception de la version 33b, ces hydravions, destinés principalement aux missions de reconnaissance et de patrouille côtière, ne possédaient aucun armement défensif, mais pouvaient emporter une petite charge de bombes. Premier de la lignée, le FF.33 vit le jour à la fin de 1914. Présentant une structure semblable à celle de son prédécesseur immédiat, le FF.29, l'appareil en reprenait le moteur, un Mercedes D.II de 120 ch, mais était muni de flotteurs de forme différente. L'équipage était composé de deux hommes, le pilote étant situé derrière l'observateur. Six exemplaires seulement de ce modèle furent livrés à la marine allemande.

Sur le modèle suivant, le 33b, les places de l'équipage étaient inversées; en outre, l'observateur disposait, pour sa défense, d'une mitrailleuse à commande manuelle. Cette variante, propulsée par un moteur Maybach de 160 ch, fut elle aussi peu représentée : cinq FF.33b, en tout et pour tout, furent construits.

La famille des 33e fut de loin la plus nombreuse; pas moins de 188 appareils de cette version sortirent en effet des chaînes de montage de la firme entre mars 1915 et janvier 1918, dont trente-cinq à double commande, qui furent utilisés comme avions d'entraînement. Par rapport aux modèles précédents, le FF.33e était muni de flotteurs nettement plus allongés, qui lui assuraient une meilleure stabilité sur l'eau.

C'est sur cette version quefut inaugurée la fameuse longue dérive inférieure, remplaçant le flotteur de queue, qui caractérise les productions Friedrichshafen. Le FF.33e fut également le premier de la série à recevoir un équipement radio, uniquement émetteur, il est vrai. Ainsi modifié et doté du moteur Mercedes Dill de 160 ch puis du Benz Bz.III de 150 ch, le nouveau modèle se révéla d'une résistance et d'une fiabilité à toute épreuve. Ses remarquables qualités se trouvent parfaitement illustrées par les performances qu'accomplit le FF.33e n° 841.

Affecté à l'escorte et à la protection du croiseur auxiliaire allemand Wolf (Loup) en novembre 1916, l'appareil, bientôt baptisé Wolfchen (Louveteau), resta au service du bâtiment jusqu'en février 1918. Au cours de ces quatre cent cinquante-deux jours passés à sillonner les eaux de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien, le 841, avec à son bord le Leutnant zur See M.A. Stein et l'Oberflugmeister Paul Fabeck, effectua un total de cinquante-six sorties, repérant les navires de commerce alliés et les bombardant lorsqu'ils refusaient de se rendre; vingt-huit bâtiments furent ainsi capturés ou coulés avec l'aide du Wôlfchen.

Exposé durant de longs mois aux climats et aux températures les plus variés, le Wôlfcher dut être trois fois réentoilé complètement et subit un nombre incalculable de réparations, mais il tint jusqu'au bout. Et lorsque le Wolf regagna Kiel, en février 1918, l'appareil put encore escorter le navire lors de son entrée au port. Dernières variantes du type, construites à un petit nombre d'exemplaires, les versions 33j et 33s étaient la première une version améliorée du 33e, la seconde une version école du 33 j.

Le FF.33 version de chasse (qui fut le premier chas seur naval allemand) différait de la version de recon naissance essentiellement par ses dimensions plu! restreintes : l'envergure n'était plus que de 13,30 n (au lieu de 16,75 m), la longueur était réduite de près de 2 m, ce qui permettait au modèle, équipé du même moteur Benz de 150 ch, d'atteindre environ 140 km/1 en vitesse de pointe, chiffre tout à fait honorable pou l'époque.

L'équipage était toujours composé de deu; hommes, l'observateur disposant d'une mitrailleuse commande manuelle Parabellum. Sur la version 331 produite en série à partir de septembre 1916, et don cent trente-cinq exemplaires au total furent construits fut ajoutée une mitrailleuse Spandau fixe de capot.

De tous les modèles mis au point par la firme en vue de remplacer le FF.33, c'est sans nul doute le FF.49 qu accomplit les meilleures performances. Dans sa version reconnaissance (FF.49c), l'hydravion, propulsé par un moteur Benz Bz.IV de 200 ch, fut construit à 235 exemplaires. Il se différenciait du FF.33j par ses plus grandes dimensions et par le fait qu'il était doté d'un équipement radio émetteur-récepteur; en outre, il était armé de deux mitrailleuses, l'une de capot, l'autre manoeuvrée par l'observateur. Entré en service en mai 1917, l'appareil, capable d'une vitesse de pointe de près de 140 km/h, se révéla extrêmement sûr pour les opérations de sauvetage en mer.

Une version bombardier du FF.49, le FF.49b, fut construite à vingt-cinq exemplaires; le pilote était situé à l'arrière de l'appareil, et l'observateur ne possédait pas de mitrailleuse. Soixante-cinq FF.49c furent commandés pendant la guerre, mais ne purent être tous livrés avant la fin des hostilités.

A l'origine des premiers bombardiers stratégiques

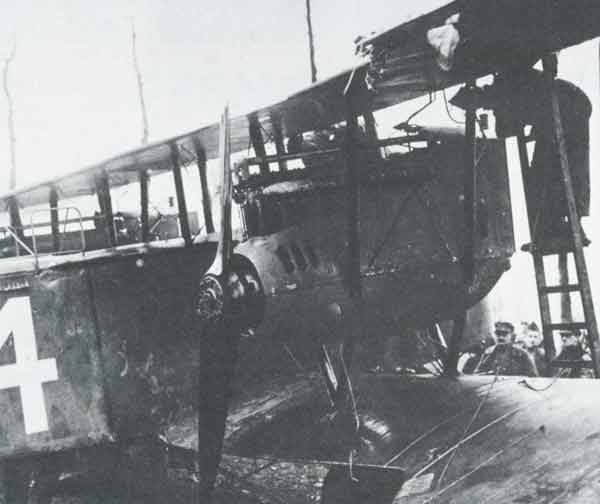

La société Friedrichshafen fut parmi les premières à s'intéresser à la construction de bombardiers à long rayon d'action. Dès 1914, en effet, Theodor Kober, ingénieur en chef de la firme, avait mis au point un biplan bimoteur terrestre, le FF.30. L'appareil, rapidement rebaptisé G-I, n'atteignit cependant pas le stade de la production en série.

Et il fallut attendre 1916 pour qu'en apparaisse une version améliorée, le G-II (FF.38). Construit en bois et presque entièrement entoilé, le G-II, propulsé par deux moteurs Benz de 220 ch, était armé de deux mitrailleuses. Mis en service en petit nombre sur le front occidental à la fin de 1916, les G-II continuèrent à opérer dans cette zone durant toute l'année 1917. Ces appareils étaient construits sous licence par la firme Daimler.

Le G-III (FF.45), quant à lui, fit son apparition au début de 1917. Cet énorme biplan de près de 24 m d'envergure forma, avec son concurrent plus connu de chez Gotha, le gros de la flotte allemande de bombardiers stratégiques. Propulsé par deux Mercedes D.IVa développant chacun 260 ch, le G-III emportait un équipage de quatre hommes. Son armement défensif comprenait deux ou trois mitrailleuses.

L'appareil avait en outre une capacité offensive pouvant atteindre 1500 kg de bombes pour les objectifs rapprochés. Au début de l'été 1917, le Kagohl 1 du Hauptmann Keller toucha ses premiers G-III, qu'il lança dans des opérations de bombardement de nuit sur les installations anglaises de Dunkerque, y provoquant d'importants dégâts. Durant l'hiver 1917-1918 et au printemps suivant, les G-III participèrent, en compagnie des Gotha et des AEG, à une série de raids de nuit sur Paris.

Deux ultimes versions, le G-IV et le G-V, équipèrent en 1918 les Bogohl 1 et 2 et menèrent des opérations limitées sur le front occidental et en Macédoine. Après la défaite de l'Allemagne et le veto opposé par les Alliés au développement de l'industrie aéronautique allemande, la plupart des constructeurs se tournèrent vers de nouvelles activités.

Friedrichshafen poursuivit cependant, sur une modeste échelle, ses activités aéronautiques, mettant au point quarante-quatre hydravions de tous types et transformant un certain nombre de FF.49 en appareils de transport de passagers. Le dernier fut utilisé pendant bon nombre d'années sur les réseaux intérieurs pour le tourisme et le service postal, contribuant ainsi au développement de l'aviation de transport civil, qui devait donner naissance à la Lufthansa.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001