|

Félix Amiot

LA GRANDE FAMILLE DES AVIONS AMIOT

Spécialiste français de l'aviation de bombardement, Félix Amiot dota l'armée de l'Air de l'entre-deux-guerres de ses premiers gros porteurs modernes, mais fut victime en 1939 de la politique des prototypes

La Société d'emboutissage et de constructions mécaniques (SECM) était, entre les deux guerres, l'un des principaux constructeurs français d'appareils de bombardement. Elle possédait d'importantes usines à Colombes et à Caudebec-en-Caux (ex-usines Latham) et un vaste hangar de montage sur le fameux aérodrome de Villacoublay. Le directeur de la SECM était M. Félix Amiot, et la production de la société

était généralement connue

sous ce nom.

|

|

|

Formation d'Amiot 143 en vol. Dérivé du prototype Amiot 140, ce bombardier équipa en premier lieu le GB 111/22, en 1935, et effectua de nombreux raids nocturnes au-dessus de l'Allemagne en 1939 et 1940. Malgré sa rusticité, il était capable de bonnes performances.

|

Les débuts

C'est en 1913, dans un garage parisien, que Félix Amiot construisit son premier avion, un petit biplan dont les structures métalliques en tubes emboutis furent le principe de base de tous les appareils qu'il étudia ou réalisa jusqu'à l'Amiot 340. En 1916, il créa, à Colombes, la SECM (Société d'emboutissage et de constructions mécaniques), où furent fabriqués des Breguet, des Morane-Saulnier et des

Sopwith.

Après la guerre, on y révisa des Breguet XIV et XVI, et en 1921 Félix Amiot y mit en place un bureau d'études aviation tout en construisant des chasseurs Dewoitine D 1. Les premiers produits « maison » furent de modestes avions de tourisme conçus par l'ingénieur Bouchenot.

Le SECM 20 « Lutèce », sorti à la fin de 1921, était un petit biplan biplace équipé d'un moteur rotatif Le Rhône 9 J de 110 ch. Il permit à la SECM de mettreau point les raccords de tubes matricés en duralumin estampé. Lui succéda le SECM 21, qui ne vola jamais faute de moteur (son moteur Farman ne fut pas livré à temps puis fut abandonné).

En 1922 apparut le modèle 22. Produit en trois exemplaires, ce biplace reçut un moteur en V HispanoSuiza de 150 ch. L'un d'eux fut agencé pour les voyages du célèbre jockey Donhogue, qui montait alors « Épinard », le « crack » de l'écurie Wertheimer.

Les frères Wertheimer, propriétaires des parfums Bourjois et Chanel, furent d'ailleurs les grands mécènes de la SECM, et on retrouva ainsi, sous forme de bandes d'ailes et de dérives,les couleurs de leur casaque sur divers avions Amiot.

Exemplaire unique, un dérivé plus grand, le SECM 23 triplace, fit ensuite son apparition avec un Hispano 8 Ac de 180 ch. Destiné à la photographie aérienne ou au transport de deux passagers, piloté par Drouhet, avec M. Amiot et son mécanicien Joly à bord, il fut détruit en 1924 à l'atterrissage.

Le SCEM 24 fut la reprise du modèle 22 pour l'école au pilotage, avec un Le Rhône 9 C de 80 ch; un seul fut construit. Autre machine d'école, le modèle 25, prévu avec un moteur en étoile fixe et non rotatif, ne fut pas construit, contrairement au SECM 26, doté d'un Le Rhône 9 C, qui n'eut pas de succès au Concours des avions d'école au pilotage à double commande de 1923, qui fut remporté par le Morane

35 et le Hanriot H D-14.

|

|

|

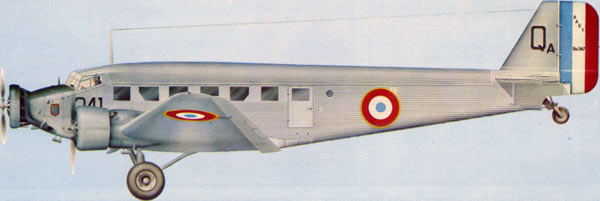

Amiot 143 M

|

Amiot 143 M

Caractéristiques

envergure : 24,45 m

longueur : 18,23 m

hauteur : 5,42 m

Moteurs

2 Gnome-Rhône 14 Krs jr Mistral Major de 14 cylindres en étoile refroidis par air de 870 ch à 3 200 m et 900 ch à 4 200 m

Performances

vitesse maximale : 357 km/h à 4 000 m

vitesse de croisière : 278 km/h à 4 000 m

autonomie ordinaire : 1 180 km

autonomie maximale : 1 980 km

plafond : 7 900 m

Armement

4 mitrailleuses de 7,5 mm en tourelle ou tirant à travers le plancher

Charge de bombes

soit 1 bombe de 500 kg soit 4 bombes de 200 kg

soit 8 bombes de 100 kg en soute

soit 16 bombes de 50 kg soit 64 bombes de 10 kg

soit 4 bombes de 100 kg en râtelier,

soit 4 bombes de 200 kg sous la voilure

Premier « gros » de la SECM, le SECM 100, un biplace de bombardement de nuit étudié pour succéder au Breguet XVI, devait recevoir un moteur Salmson développant 500 ch avec ses 18 cylindres en double étoile. Exposé au Salon de l'aéronautique de 1922, cet appareil ne vola pourtant jamais.

Autre projet, le SECM 150 devait être un monoplan métallique de transport; ce trimoteur de 1 050 ch était prévu pour emmener quatorze passagers et 700 kg de fret sur 1 000 km à 150 km/h. Il y eut également des études Amiot d'avions de transport (SECM 160, 170 et 530), mais la firme ne réalisa jamais aucun appareil dans cette catégorie.

Dérivant du modèle 100, le SECM 120 à moteur Renault 12 Ma de 580 ch fut étudié à partir de 1923 par Bouchenot comme bombardier de nuit. Trois prototypes apparurent en 1925 et 1926. Le 01 fut retenu par le capitaine de corvette Teste et le lieutenant de vaisseau Amaurich pour tenter la traversée de l'Atlantique Nord, car, convenablement équipé en réservoirs, il devait pouvoir franchir 6 000 km.

A Villacoublay, lors d'un essai de décollage à forte charge, l'avion accrocha la cime d'un arbre et toucha terre en brisant son atterrisseur. Amaurich sortit indemne de l'appareil, mais Teste fut brûlé par du carburant enflammé après la rupture d'un réservoir. Il mourut deux jours plus tard. Le 02, qui devait lui servir pour traverser l'Atlantique, avait été amélioré dans ce but; au début de 1926,

il servit à tenter de battre

le record du monde en ligne droite sur Paris-Karachi avec l'équipage Pitot et Pollon, qui tomba en panne à Meaux!

|

|

|

un Amiot 110 S, hydravion à coque de surveillance maritime.

|

L'appareil étant devenu SECM 120 S par adjonction d'une troisième place et quelques autres modifications, une deuxième tentative fut faite par Pollet, Van Caudenberg et Amaurich, qui échouèrent en Autriche, toujours sur panne de moteur.

Quant au 03, il vola en 1926 et servit exclusivement à des essais militaires sous les désignations 120 BN2 (bombardement de nuit biplace) puis 120 BP3 (bombardement protection triplace). A 190 km/h, il pouvait parcourir 600 km avec 590 kg de bombes ou 1 200 en mission de reconnaissance.

Avant d'en arriver aux successeurs du SECM de bombardement, ouvrons une parenthèse sur qi ques autres prototypes de la firme. L'Amiot 110 Cl –01 vola en juin 1928 — était un monoplan parasol chasse équipé d'un Hispano-Suiza 12 Ma de 500 répondant au programme de 1927 pour un chass allégé; le programme fut annulé pour son manque réalisme.

Le 01, transformé en appareil de voltige brisa lors d'un passage en ressource, le ler juillet 19 son pilote, Pollon, parachuté trop bas, se tua. F Amiot fit aussitôt démonter le 02 et ne constuit jamais plus d'autres chasseurs.

Un second type d'Amiot 110 exista sous fo d'hydravion à coque de surveillance maritime; er rement métallique, ce monoplan de 650 ch, mo. Hispano 12 Nbr porté au-dessus de la voilure, É équipé de quatre mitrailleuses jumelées réparties deux postes avant et arrière et emportait des bombe 75 kg. Deux prototypes furent construits; achetés tard par la Marine, ils servirent de machines au pilotage à

Hourtin.

En avril 1931 vola égaler l'Amiot 130, un élégant biplace à voilure parasol des à la reconnaissance à haute altitude. Il dévelop 650 ch avec son Hispano 12 Nb rendu pratiquer silencieux par un savant travail des échappements programme auquel il répondait ayant été annul( profit d'un autre spécifiant des multiplaces bimot( l'Amiot 110 vola dix minutes pour que la sol touche les deux millions et demi

du contrat signé l'État; dès

lors, on ne le vit pratiquement plus en l'air.

En 1935, la Marine lança un programme de bore dier éclaireur. Amiot répondit avec le 150 M, un dt à flotteurs du 143 étudié plus loin. Il vola en septer 1937. Plusieurs fois converti en avion terrestre c hydravion, il termina sa carrière en juin 1939 en pre pour piste le marais précédant celle de la bas Saint-Raphaël.

Les dérivés du 120

Le moteur Renault 12 Ma se montrant peu efficace, l'Amiot 120 BP3 fut amélioré et donna naissance à deux prototypes : le biplace 121, équipé d'un moteur Lorraine 18 Kd de 650/710 ch, et le triplace 122, doté d'un 18 Ka de 650 ch. De ces moteurs à 12 cylindres en W, seul le Kd était démultiplié.

Après essais, l'Amiot 121, d'un poids de 8 t dont 6 200 1 d'essence, décolla le 14 juin 1927 du Bourget, avec pour pilote le capitaine Pelletier d'Oisy, dit « Pivolo », accompagné du lieutenant Gonin. Tous deux appartenaient à la société des moteurs Lorraine et tentaient de battre, sur Paris-Karachi, le record mondial de distance.

|

|

|

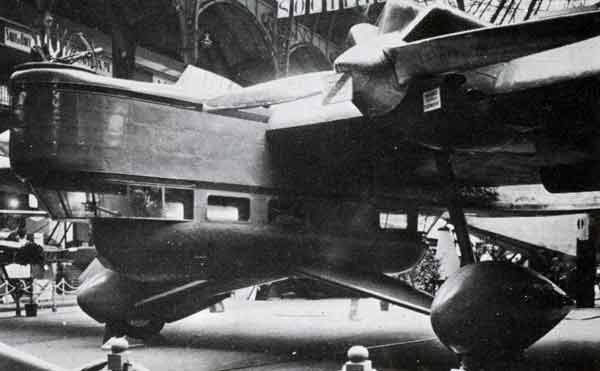

le prototype Amiot 140, dont était dérivé l'Amiot 143.

|

Très lourd, sa gouverne de profondeur affectée par un déplorable écoulement d'air dû à la position du radiateur, le 121 décolla mais refusa de grimper. Son pilote tenta de le poser près de Gonesse, mais, décrochant d'un peu haut, il heurta durement le sol. L'avion flamba aussitôt; ses occupants purent s'en échapper sans mal.

Quant au SECM 122, avec l'équipage Pelletier d'Oisy, Gonin et Vigroux, il décolla de Villacoublay le 13 septembre 1927 pour un périple de 10 850 km autour de la Méditerranée, qui fut accompli en huit étapes à la moyenne de 165 km/h, le retour à Paris se faisant le 19 septembre.

En 1928, avec quatre hommes cette fois, le 122 exécuta un circuit saharien, parcourant 10 100 km en soixante-cinq heures et quarante-cinq minutes de vol. De cette croisière, on peut retenir le vol sans escale Paris-Colomb-Béchar, soit 2 100 km en onze heures et trente minutes et l'utilisation d'un des premiers radiogoniomètres pour évaluer l'intérêt de ce dispositif de navigation.

L'Amiot 122 ayant fait ses preuves, on construisit un prototype purement militaire, un triplace désigné 122 BP2 (comme un biplace) qui donna jour à la version de série 122 BP3. Il était destiné à la reconnaissance et à l'intervention lointaines, au bombardement de jour ou de nuit et à la pénétration saharienne.

En 1932, trois appareils prélevés sur la série servirent de bancs d'essai à de nouveaux moteurs plus puissants. Ils devinrent le 124, équipé d'un Hispano 18 Sb de 1 000 ch, le 125, qui reçut un Renault 18 Jbr de 900 ch, et le 126, animé par un Lorraine 18 Gad Orion de 700 ch, aucun ne donnant lieu à une production de série.

L'Amiot 122 BP3, surnommé « la Grosse Julie », se présentait sous la forme d'un biplan monomoteur triplace à structure d'alliage léger (duralumin), qui permettait, mieux que le bois, la construction d'appareils de grande envergure.

Lors de sa mise en service en 1930, à la 9'' escadrille du I le régiment d'aviation de Metz, il était équipé d'un moteur Lorraine 18 Kd à 18 cylindres en W refroidi par liquide, développant 650 ch,et joignait à la maniabilité d'un monomoteur léger une capacité de charge identique à celle d'un bimoteur.

Il pouvait transporter 500 kg de bombes sur 1 000 km à la vitesse de 205 km/h. Il était armé de cinq mitrailleuses de 7,5 mm, et un dispositif original permettait au bombardier de parfaire sa visée grâce à un palonnier auxiliaire. L'Amiot 122 BP3 fut d'abord construit à cinquante exemplaires au cours des années 1929-1930 puis à trente exemplaires en 1933 et 1934.

Fin 1927, un dérivé spécial du 122, le SECM 123 fut réalisé pour le commandant Idzikowski et le capitaine Kubala, de l'armée de l'air polonaise, qui désiraient traverser l'Atlantique d'est en ouest. Les essais se déroulèrent à Istres. Ils comportaient un vol continu de quarante et une heures et quarante-cinq minutes. Après quelques modifications, tout fut prêt le 3 août 1928.

L'avion, baptisé Marszalek Pilsudski, décolla à 5 h 40 du Bourget et, vingt heures plus tard, survolait un paquebot au sud de Terre-Neuve. Peu après, Kubala ayant cru détecter une fuite d'huile, les deux hommes rebroussèrent chemin, ne retrouvèrent pas le navire pour se poser près de lui, s'affolèrent et retournèrent vers la France, puis plus au sud pour éviter de fortes brumes. Complètement perdus,

ils amerrirent près du premier

navire qu'ils rencontrèrent, le vapeur allemand Samos.

Ils avaient volé trente-huit heures et quarante-cinq minutes et n'étaient qu'à 30 km au large dé Porto. L'histoire s'acheva de manière rocambolesque par une violente bagarre entre les deux hommes sur le pont du Samos. Avec les restes de l'Amiot 123 repêchés, on en édifia un nouveau avec lequel les deux Polonais firent une nouvelle tentative. Ils décollèrent du Bourget le 13 juillet 1929 à 4 h 45.

|

|

|

l'Amiot 122 BP3. Équipé d'un moteur Lorraine de 700 ch, il était destiné à la reconnaissance et à l'intervention lointaines, au bombardement de jour et de nuit et à la pénétration saharienne

|

Voulant braver une météo exécrable, victimes d'ennuis de moteur, ils durent finalement revenir en arrière et se poser sur une petite île des Açores en cassant du bois. Kubala fut éjecté de l'avion, sans grand mal, mais Idzikowski resta inanimé à son poste de pilotage. Des pêcheurs, accourus aussitôt, enflammèrent malencontreusement avec leurs lampes-tempête les vapeurs d'essence qui s'échappaient des

réservoirs crevés. Atteint

de brûlures, Idzikowski fut emmené à l'hôpital local, où il mourut presque aussitôt.

Le rendez-vous avec la chance, Costes et Bellonte l'eurent peu après en reliant Paris à New York sur le Point d'interrogation.

Au Salon de l'aéronautique de 1930, le bureau d'études Amiot présenta le prototype d'un nouveau multiplace de combat, l'Amiot 140 M, conçu par l'ingénieur Dutertre en 1928. Possédant quatre postes de tir théoriquement sans angle mort, l'appareil pouvait emporter en soute seize bombes de 57 kg et présentait un rayon d'action de 800 km. Plusieurs fois modifié, l'Amiot 140 fut commandé à quarante exemplaires

par le ministère de

l'Air dans le cadre du programme BCR (Bombardement, Combat, Reconnaissance) d'octobre 1933, mais ce marché fut, peu après, reporté sur l'Amiot 143, dérivé du type 140 original.

Un appareil rustique mais peu élégant

L'Amiot 143 mettait en pratique les conceptions, datant de la fin de la Première Guerre mondiale, sur les structures à revêtement travaillant en alliage léger, mais son esthétique comme son aérodynamisme laissaient à désirer. C'était un grand monoplan à ailes hautes, propulsé par deux moteurs Gnome-Rhône 14K Mistral Major de 870 ch noyés dans une voilure dont l'épaisseur était telle qu'elle permettait

au mécanicien d'accéder

en vol non seulement à la partie postérieure du moteur, mais encore aux réservoirs d'essence dans la section externe de l'aile.

Le fuselage, de section rectangulaire, comportait un vaste poste à deux niveaux, largement vitré sur ses parties latérales et inférieure, destiné à loger cinq hommes d'équipage; le pilote occupait le niveau supérieur, le niveau inférieur étant réservé au navigateur bombardier et à l'opérateur radio.

L'armement défensif de l'Amiot 143 comportait quatre mitrailleuses MAC 1934 de 7,5 mm tirant tous azimuts, soit à partir d'une tourelleavant et d'une tourelle dorsale, toutes deux mues manuellement, soit d'une trappe ouverte dans le plancher, soit encore d'un poste ventral arrière, éliminant ainsi les angles morts.

La charge de bombes transportée (900 kg) était répartie en soute, sur le côté gauche du poste inférieur et accrochée sous la voilure. Avec une autonomie de près de 1 200 km et une vitesse maximum de 357 km/h (qui était à peu près celle des biplans de chasse de l'époque), l'Amiot 143 était un appareil rustique, intéressant et capable de bonnes performances malgré son énorme carénage de train et l'absence

de volets d'intrados.

Une conception radicalement différente

Le développement de la formule de base, représentée par l'Amiot 143, atteignit très vite son stade ultime avec l'Amiot 144, à train rentrant et volets d'intrados, qui fut abandonné en 1937.

En 1934, le bureau d'études Amiot, dirigé par l'ingénieur en chef Caloy, était persuadé que seul un changement révolutionnaire, aussi bien dans la forme de la cellule que dans le profil de la voilure, était susceptible d'améliorer radicalement les performances des appareils de bombardement.

Négligeant donc les exigences du programme BCR de 1933 les tourelles mobiles interdisaient tout progrès dans la voie de l'aérodynamisme, le bureau d'études de la SECM étudia un fuselage de section circulaire et de contour symétrique dans lequel se trouvaient noyés les trois postes de tir prévus, ainsi qu'une nouvelle voilure trapézoïdale.

Baptisé E7 par la compagnie, cet appareil, présenté en maquette au Salon de l'aéronautiquede 1934, n'avait sans doute pas, tant par l'élégance de ses lignes que par ses performances estimées (414 km/h à 5 000 m), de rival dans le monde.

Amiot présenta par la suite un projet 340 BR 3 (BR pour « bombardement de représailles »), dérivé du E7, puis un projet 341 B4 correspondant au programme ministériel de 1934. Pour des raisons de prestige mais aussi morales, le gouvernement français donna priorité au développement d'un dérivé civil du 340 BR3 qui fut présenté au XVe Salon de l'aéronautique de 1936 sous la dénomination de « long-courrier

postal rapide » malgré

la présence visible de trappes de soute à bombes.

Finalement construit en tant qu'Amiot 340-01, l'appareil effectua son premier vol à Istres le 6 décembre 1937. C'était un magnifique monoplan à ailes hautes de construction entièrement métallique (mis à part l'empennage monodérive, qui était entoilé et fut ultérieurement transformé). Son envergure était de 22,95 m pour une surface alaire de 67,5 m2, et il pouvait emporter cinq bombes de 200 kg à plus

de 400 km/h.

Après plusieurs mois d'essais, le 340-01 fut équipé de nouveaux moteurs Gnome-Rhône 14 N20 N21 de 1 025 ch au décollage, entraînant des hélices tripales à pas fixe. Le train rentrant et les volets étaient mus électriquement. Tel quel l'appareil était excellent et remarquablement adapté aux conditions de la guerre aérienne moderne.

Il aurait dû être immédiatement mis en fabrication et construit en aussi grand nombre que possible afin de remplacer au plus tôt les anciens 143 démodés. Malheureusement, la SECM Amiot entreprit, pour satisfaire aux différentes exigences du ministère de l'Air, une interminable série de modifications et de versions expérimentales, qui retardèrent considérablement la production, déjà sérieusement compromise

par le climat politique

français et les grèves.

Le 16 août 1938, le général Vuillemin, chef d'état-major général de l'armée de l'Air, répondant à l'invitation des chefs de la nouvelle Luftwaffe, choisit le prototype Amiot 351-01 pour se rendre en Allemagne. Le trajet Paris-Berlin fut couvert à la vitesse moyenne de 440 km/h à 4 200 m d'altitude.

|

|

|

l'Amiot 351-01 (dérives modifiées) avec lequel le général Vuillemin, chef d'état-major de l'armée de l'Air, se rendit à Berlin le 16 août 1938.

|

Malgré cette consécration officielle, les appareils de série 351 et 354, équipés de nouveaux empennages à double dérive, ne furent guère mis en production avant la déclaration de guerre, en septembre 1939.

Dotés de moteurs Gnome-Rhône 14 N48/49 de 1 100 ch et d'hélices Ratier à pas variable, les Amiot 351 et 354 atteignaient la vitesse maximale de 480 km/h et la vitesse de croisière de 400 km/h avec une autonomie de 2 470 km en transportant 800 kg de bombes. Leur armement défensif consistait en principe en deux mitrailleuses MAC 34 de 7,5 mm et un canon HS 404 de 20 mm sur affût orientable à l'arrière

d'un long poste de pilotage

finement profilé.

Bien que le plan V de guerre eût prévu une cadence de fabrication mensuelle continue de cent cinquante appareils Amiot et que les deux cent quatre-vingt-cinq premiers exemplaires eussent dû être livrés pour le 1er avril 1940, d'invraisemblables retards empêchèrent de réaliser le programme prévu. Le 10 mai 1940, jour de l'offensive générale des armées allemandes, le nombre des avions Amiot en service

(sans compter les anciens

143) était de cinquante-trois exemplaires (quinze Amiot 351 et trente-huit Amiot 354, dont neuf indisponibles).

Les Amiot 143 se sacrifient à Sedan

Livrés régulièrement depuis 1934, les Amiot 143 équipèrent à partir d'août 1935 une première unité de bombardement, le GB 111/22, basé à Chartres. Vers la fin de l'année, le total des appareils commandés à la SECM s'élevait à cent cinquante-trois exemplaires.

Le ler septembre 1939, les Amiot 143, après avoir subi quelques modifications de détail, entrèrent en opération; on était encore confiant dans leurs qualités d'endurance et de robustesse, bien qu'un certain nombre d'unités eussent été dotées d'appareils plus rapides et plus modernes.

Au cours de l'hiver 1939-1940, lors de la « drôle de guerre », les Amiot 143 effectuèrent de nombreux vols au-dessus de l'Allemagne, afin d'y lancerdes tracts et d'y accomplir des missions photographiques, à l'exclusion de tout acte de bombardement.

Les principales unités engagées étaient les GB 1/34, 11/34, 11/35, 1/38 et 11/38, basées à Dugny pour la 34e escadre, à Bron pour la 35e et à Metz pour la 38e. Toutes étaient bien placées pour être immédiatement lancées dans le feu de l'action lors du déferlement allemand du 10 mai 1940, qui pulvérisa les dispositifs de combat alliés.

Engagés dans des attaques désespérées et souvent mal à propos, les Amiot 143 intervinrent dès les premiers jours de l'offensive allemande sans le moindre espoir de succès. Lancés par des ordres incohérents dans des missions meurtrières, sans coordination avec les autres unités aériennes ou les troupes au sol, les Amiot 143 payèrent, malgré le courage de leurs équipages, un lourd tribut à l'absence

de commandement et à l'inorganisation.

|

|

|

l'AAC-1, version française du Junkers Ju-52, construit par le successeur d'Amiot à Colombes après la Seconde Guerre mondiale.

|

La plupart des missions étaient effectuées de nuit, lorsque les Amiot 143 pouvaient être efficaces grâce à leur long rayon d'action et avoir une petite chance de revenir indemnes à leur base.

La majorité des équipages étaient bien entraînés, et il est probable qu'ils étaient meilleurs que ceux de la RAF ou de la Luftwaffe lorsqu'il s'agissait de repérer et d'atteindre des cibles la nuit sans le secours de la radio. Les objectifsassignés aux Amiot 143 s'étendaient de la frontière suisse à la côte belge; il s'agissait particulièrement de voies ferrées et de routes, dont on espérait que la

destruction retarderait l'avance

des blindés allemands.

Le 14 mai cependant, la décision fut prise d'attaquer de jour une cible que le haut commandement allié estimait vitale : les ponts sur la Meuse aux alentours de Sedan, par lesquels se ruait la Wehrmacht. L'attaque fut conduite en milieu d'après-midi, à une altitude de moins de 770 m.

Un par un, treize appareils des GB 1/38 et 11/38 firent une passe au-dessus des ponts au milieu d'un enfer de feu déclenché par la DCA légère allemande. Sans doute les chasseurs de la Luftwaffe furent-ils également engagés durant le trajet de retour, mais il n'y a sur ce point aucune certitude, car un seul Amiot 143 rentra à sa base, et encore était-il presque incapable de tenir l'air.

Les survivants des groupes de bombardement reprirent leurs longues missions nocturnes, répandant sur l'Allemagne, dans des conditions extrêmement difficiles, plus d'un milliard de tracts et 154 000 kg de bombes, ne perdant alors que quatre appareils.

A l'armistice, il ne restait plus que vingt-quatre Amiot 143, qui gagnèrent le sud de la France et l'Afrique du Nord, où ils furent basés à Oujda (Maroc) comme GT 111/15 (groupede transport) jusqu'au milieu de 1942. Après le débarquement allié, il devint le GT 1/36 et participa à la campagne de Tunisie. Un dernier Amiot 143 volait encore en 1944.

Les 351 et les 354 dans la tourmente

En théorie, les Amiot 351 et 354 n'étaient pas encore, en mai 1940, classés « bons de guerre » et ils ne participèrent aux opérations que très épisodiquement. La première sortie opérationnelle d'un Amiot 354 eut lieu au-dessus de Maëstricht les 16 et 17 mai 1940. Le lendemain, au cours d'une mission sur Givet, le premier A-354 fut abattu par la DCA allemande. L'appareil, portant le n° 29, était piloté

par le lieutenant-colonel

Dagnaux.

Le 26 mai, le groupement 9 n'avait plus que trois avions en état de vol sur les quinze restants. Le 28 mai, malgré l'arrivée de douze nouveaux appareils, aux moteurs non rodés, quatre appareils seulement étaient en état de prendre l'air. Le nombre des accidents (sans doute dus à la négligence) était très important.

|

|

|

Amiot 122 BP3 lors d'un décollage en patrouille. Cet appareil fut le premier de la firme a être commandé en série par l'armée.

|

Le 3 juin, les bombardements de Nangis et du Bourget causèrent encore la perte de plusieurs appareils et la destruction des chaînes d'assemblage. Le jour de l'armistice, il ne restait que quarante et un Amiot 351 et 354, dont trente-quatre en Afrique du Nord.

Durant la campagne de France, soixante Amiot 351 et 354 furent utilisés par les G B 1/21, 11/21, 1/34 et 11/34 pour plusieurs centaines de missions effectuées de jouret de nuit. Trois appareils seulement avaient été abattus en combat, ce qui témoignait des qualités exceptionnelles de l'avion.

Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs Amiot, dont certains équipés de moteurs Merlin, servirent comme avions commerciaux sous les couleurs de la compagnie AirFrance, comme avions de liaison et en tant qu'appareils militaires dans la force aérienne du gouvernement français, ainsi que dans la Luftwaffe.

Trois Amiot seulement échappèrent en 1942 à la capture ou à la destruction. L'un, caché à Toulouse, fut mis à la ferraille en 1947; un autre, le n° 68 (F-BAGQ), fut récupéré à Dakar, remis en état et rééquipé avec des moteurs américains Pratt et Whitney R 1830.

Rebaptisé Amiot 358, il fut utilisé par le Groupement de liaisons aériennes ministérielles (GLAM), où il termina sa carrière à la suite d'un accident de train d'atterrissage.Le dernier Amiot survivant existe toujours, privé de moteurs et en pièces détachées, dans les dépendances d'une propriété près de Paris. Il s'agit en fait d'éléments disparates soustraits aux Allemands en 1940.

|

|

|

Rassemblement d'Amiot 14. lors des grandes manoeuvres aériennes d'octobre 1938.

|

D'autre part les ingénieurs des bureaux d'études d'Amiot travaillèrent, entre 1938 et 1940, sur des dérivés des appareils 340/350. Ces avant-projets furent considérés comme prises de guerre par les Allemands et sont aujourd'hui conservés au Deutsches Museum de Munich.

Ils concernent principalement un hydravion, un appareil de raid et des avions de bombardement, dont l'Amiot 380 Bn5, bombardier stratégique quadrimoteur, et l'Amiot400, appareil stratosphérique à cabine pressurisée, équipé de systèmes de navigation astronomique très élaborés. Les événements interdirent à ces projets d'être poursuivis.

|