|

|

Histoire de l'Aviation |

|

|

Le combat aérien

La technique de l'interception, son évolution, son enseignement actuel dans les écoles de chasse Peut-on parler, de nos jours, de combat aérien? La paix, toute relative, qui règne sur le monde, en exclut pour l'instant la possibilité. En théorie, compte tenu de la sophistication des aéronefs, des moyens de détection (radar) et de la défense antiaérienne (missiles), le combat aérien a donc peu de chances de renaître. La guerre aérienne actuelle serait réduite à sa plus simple expression. Supposons, par exemple, un avion ennemi emportant, en plus de son armement de bord, une charge nucléaire et volant à très basse altitude; il serait très vite découvert par un réseau radar.

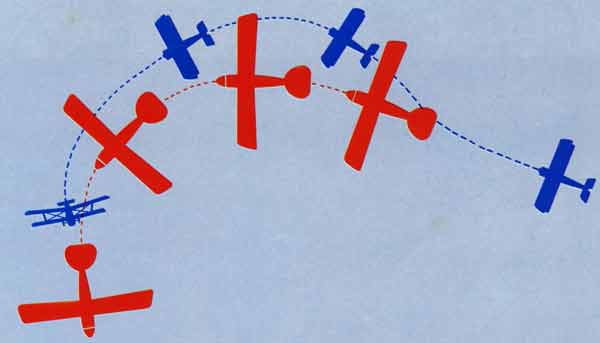

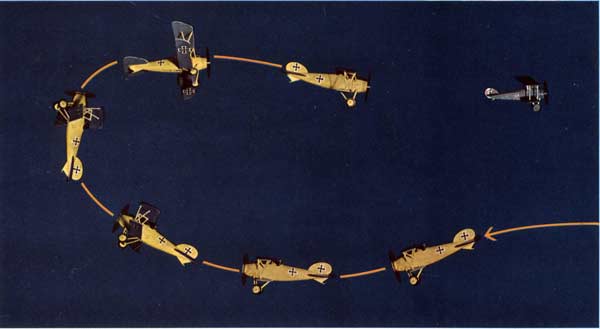

Un engin sol-air serait alors dépêché à sa rencontre à une vitesse très supérieure à la sienne, et, en quelques secondes, cet avion serait pulvérisé. Autre hypothèse : l'ennemi vole à très haute altitude, de nuit, même dans les nuages. Il est en quelque sorte invisible. Détecté de la même façon que précédemment, il se verrait intercepté et détruit par un avion adverse, équipé lui-même de missiles air-air et d'un radar de bord, prenant ainsi à sa charge la phase finale de l'opération. Pourtant, ni l'assaillant ni le défenseur ne se seront vus. Dès lors, la supériorité aérienne appartiendrait au pays possédant la défense antiaérienne la plus efficace et les appareils les plus performants. Mais il s'agit là de la théorie, et les dernières guerres du Moyen-Orient ont prouvé que les combats aériens existent et existeront encore. Les affrontements successifs ont vu s'opposer des avions supersoniques aux performances quasi semblables, se livrant des combats qui ressemblaient à ceux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Seul l'espace aérien nécessaire à leurs évolutions avait considérablement augmenté. Les bases Dans les écoles de chasse du monde entier, on inculque aux futurs chasseurs la mécanisation, l'ABC de leur métier, le combat aérien. Ils commencent par des évolutions, dites « relatives », d'un avion par rapport à un autre. Il existe ce qu'on appelle le virage relatif. Un avion, dit « plastron », suit une route, un axe. Un appareil arrivant d'une direction différente vient se placer de telle façon qu'il puisse le mettre « hors de combat » par un tir efficace. Pour ce faire, le tireur doit avoir une vitesse supérieure au plastron, et, parvenu à un certain point, amorcer un virage de façon à se tenir dans ses arrières immédiats; il doit également avoir une accélération (G) raisonnable, afin que sa visée soit compatible avec son tir. La passe de tir elle-même est composée de l'approche, de la visée, du tir et du dégagement. C'est durant l'approche que le pilote tireur met tous les atouts de son côté : il va se placer dans les conditions optimales pour effectuer une visée correcte et stable, sans mouvement brusque, et, arrivé à la bonne distance, lâcher l'engin air-air ou la rafale d'obus qui, normalement, doivent atteindre leur but. Enfin, il lui faut dégager rapidement afin d'éviter de percuter sa cible.

Cette passe de tir peut s'effectuer soit sur un plan horizontal, soit en descendant, soit encore en montant. Si elle est effectuée en descendant, très près de l'ennemi, on dit qu'il s'agit d'un retournement de combat. Si elle est effectuée en montant quasi à la verticale, il s'agit d'un rétablissement de combat, ou « Immelmann », du nom de l'aviateur allemand qui le premier effectua cette figure, durant la Première Guerre mondiale. Le renversement de combat consistait pour le tireur, arrivé à proximité de sa cible, à se cabrer rapidement à la verticale et ensuite à basculer sur une aile du côté de l'« hostile », en piquant vers lui et derrière lui, afin de le tirer. Cette figure, possible avec des avions à hélice (soufflage des gouvernes à vitesse faible), n'est pas réalisable avec des avions à réaction, qui risquent de se mettre en vrille durant le basculement, ce qui n'est pas le but recherché. Actuellement, il existe la passe de tir dite « frontale », durant laquelle le tireur arrive dans le secteur avant du tiré. Il faut se rappeler que les avions évoluent à près de Mach 2, ce qui donne une vitesse de rapprochement de près de Mach 4! Dès lors, la visée et le tir se font à l'aide du radar de bord, à une distance plus que raisonnable. Dans la réalité sauf s'il est surpris (éventualité que nous envisagerons plus loin), le pilote de l'avion que l'on veut tirer ne se laisse pas faire. On apprend donc aux futurs chasseurs à manier leur avion dans tous les plans de l'espace, afin de les familiariser avec toutes les configurations possibles. Puis on les amène progressivement aux techniques du combat tournoyant, beaucoup plus proche de la réalité, où le savoir-faire va s'allier à l'astuce, au mordant et à la précision. Le pilote de chasse Pour être un bon pilote de chasse, pour mener à bien un combat aérien, il faut, bien sûr, être bon pilote, mais surtout savoir voir et savoir tirer. Savoir voir, « balayer » le ciel du regard pour découvrir l'ennemi avant qu'il ne vous découvre, s'apprend. Le chasseur doit mettre à cet effet tous les atouts de son côté pour surprendre son ennemi. D'abord gagner de l'altitude (le plus haut a le plus de chances d'être vainqueur), puis se placer par rapport au soleil, c'est-à-dire, pour le tireur, « mettre » le soleil derrière lui, afin que l'ennemi soit ébloui s'il regarde de ce côté-là. Le chasseur doit aussi « jouer » avec un ciel couvert à 8/8 (nuageux) : il se placera plus bas afin de voir l'adversaire se détacher sur le fond nuageux. Le relief joue également un grand rôle si le combat se déroule à basse altitude : il faut être le plus bas possible, pour se confondre avec le sol, pour voir l'ennemi se profiler plus haut ou pour jouer à cache-cache derrière une ligne de crêtes afin de le surprendre et de le tirer.

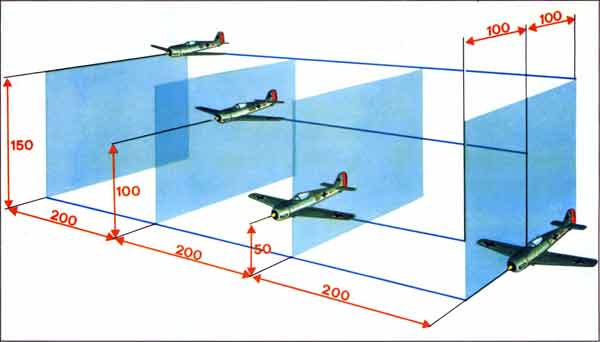

Tout cet entraînement ne se fait pas en avion isolé. Le chasseur fait partie d'une patrouille légère (deux avions) ou d'une patrouille simple (quatre avions), celle-ci pouvant se diviser en deux patrouilles légères, qui forment des unités indissociables. La patrouille légère est la cellule de combat.Le souci d'autoprotection de la patrouille, d'abord, et de puissance de feu, ensuite, justifie le choix de ces « nombres premiers » (deux ou quatre). Il faut considérer deux cas : la patrouille défensive et la patrouille offensive.Si la patrouille est défensive (patrouille isolée), elle est disposée de telle sorte que les 360° du ciel, y compris le haut et le bas, soient surveillés. Le chef de patrouille (n° Il, ou leader, et le sous-chef de la patrouille (n° 3), ou député leader, sont placés de front, séparés par une distance de 2 km environ; le n° 3 est décalé vers le haut, à 600 m (2 000 pieds) environ au-dessus du n° 1 et face au soleil. Les équipiers 2 et 4 sont dans les 45° de leurs leaders respectifs et à une centaine de mètres, avec un étagement légèrement négatif (vers le bas). Le leader, chargé de la navigation, surveille les secteurs avant et trois quarts arrière droit; le n° 2, tout le secteur droit; le n" 3, les secteurs avant et trois quarts arrière gauche; enfin, le n° 4, tout le secteur gauche (schéma 1). Si bien que tous se protègent mutuellement. Si jamais un agresseur surgissait, l'une des deux patrouilles pourrait contrer l'attaque immédiatement, car l'écartement de 2 km environ (schéma 2) correspond à un rayon de virage serré. Si la patrouille est offensive (patrouille de combat ou intégrée dans un dispositif de plusieurs patrouilles), les secteurs sont surveillés de la même façon, mais les distances sont plus rapprochées. Les avions sont prêts à l'attaque. En cas de combat, et sur ordre du n° I, les deux patrouilles peuvent se dissocier et prendre en compte le ou les avions ennemis. Les n° 2 et n° 4 apportent la puissance de leurs armes au moment du tir. Actuellement, les avions de chasse évoluent soit seuls, soit deux par deux, la doctrine ayant changé compte tenu des équipements de combat (radars de bord et missiles air-air). L'idée de cellule de combat de quatre et deux avions n'est pas née spontanément. Ce sont les Allemands qui, pour des raisons techniques évidentes, l'ont imaginée durant la guerre d'Espagne et appliquée pendant la Seconde Guerre mondiale. La RAF suivra rapidement l'exemple au cours de la bataille d'Angleterre. Lorsque tout un dispositif se déplaçait pour aller au combat, il était formé par des patrouilles de quatre avions (schéma 3) : la patrouille guide, avec le chef du dispositif, la patrouille haute, face au soleil, et la patrouille basse. Elles étaient distantes les unes des autres, de façon à pouvoir intervenir rapidement en cas de menace. Enfin, le pilote de chasse doit avoir en permanence à l'esprit les règles fondamentales de l'aviation de chasse.

Ces règles, il lui faut les suivre à la lettre. En voici quelques-unes : — Durant une mission, ne jamais se laisser distraire de l'objectif désigné, même si un autre lui semble plus facile, car bien souvent, cela peut être un piège (Exemple : la patrouille a reçu pour mission l'attaque et la destruction d'un raid de chasseurs ennemis. En chemin, cette patrouille rencontre un bombardier isolé; elle doit pourtant continuer sa route, ignorer cette proie et poursuivre sa route à la recherche de l'objectif désigné.); — Chercher toujours à prendre l'initiative du combat. Pour ce faire, il faut maintenir un esprit de « punch », de mordant ; — Toujours viser à l'effet de surprise, et. dans ce but, développer son « savoir-voir » et toutes les tactiques apprises; — Le carburant étant vital, il convient de l'utiliser à bon escient. Être économe afin de pouvoir compter sur une « réserve » en cas de nécessité, d'urgence. Ainsi, dans les lignes amies, à l'aller et au retour, le vol se fera à régime économique et à haute altitude; chez l'ennemi et en combat, il se fera au régime moteur maximal; — Rechercher les solutions les plus simples, que ce soit durant une manoeuvre ou au cours d'un combat; Prévoir toutes les éventualités en cas d'ennuis, de pannes diverses, d'évacuation de l'appareil en territoire ennemi; — Le chef de patrouille doit toujours faciliter le travail de ses équipiers, et les équipiers ne doivent jamais lâcher leur chef. Ensemble, ils forment un tout. L'avion de chasse Avant d'aborder le combat aérien proprement dit, il faut décrire les caractéristiques de l'avion de chasse : — La puissance, dont découlent l'accélération, la vitesse ascensionnelle et la vitesse pure; -- La maniabilité, qualité que manifeste un avion lorsque les efforts sur les gouvernes et la réaction de ces gouvernes sont aisés; — La manœuvrabilité, c'est-à-dire la capacité d'un avion à virer le plus serré possible, dans un rayon de virage le plus court possible. Un avion peut être maniable mais non manoeuvrable. A l'inverse, un avion manoeuvrable est en général maniable; — La puissance de tir, évidemment variable selon les époques. Durant la Première Guerre mondiale, l'armement se composait d'une mitrailleuse tirant à travers les pales de l'hélice, et d'une autre, manoeuvrée par l'observateur. installé derrière le pilote. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armement était constitué de mitrailleuses, voire de canons, disposés dans les ailes, certains avions ayant même un canon placé dans le moyeu de l'hélice. Sur les avions à réaction, l'armement se trouve situé dans le nez de l'appareil (canons de 20 mm ou de 30 mm et, maintenant, missiles très puissants : Sidewinder, Matra, etc.);

— Les systèmes de risée : aux collimateurs rudimentaires du premier conflit, consistant en un réticule placé sur le canon de la mitrailleuse, ont succédé des collimateurs optiques, mais néanmoins simples, nécessitant pour le pilote l'intégration, durant sa visée, des trois corrections de tir fondamentales (corrections but, tireur et pesanteur). Les avions à réaction sont équipés de collimateurs gyroscopiques (Gyrogunsights), dont le système est fondé sur le principe de la fixité des gyroscopes dans l'espace et sur la différence des courants de Foucault. Ces collimateurs facilitent le travail de visée du pilote, car ils effectuent toutes les corrections. Le pilote affiche l'envergure connue de l'avion ennemi, et, à l'aide du télémètre, la distance à laquelle il doit tirer. Il s'agit ensuite de maintenir le point central du collimateur sur la cible pendant deux ou trois secondes à une accélération inférieure à 3 G avant d'ouvrir le feu. Les avions actuels possèdent des collimateurs plus perfectionnés; ce sont les collimateurs radar. Le pilote, après avoir repéré l'ennemi sur son écran, manoeuvre pour amener sa cible dans la zone radar de déclenchement automatique de tir; -- L'autonomie, c'est-à-dire la quantité de carburant emportée par un avion. On peut la transformer en temps, cette durée changeant en fonction du régime imposé au moteur. Supposons un appareil emportant 3 000 litres de carburant. Au régime de croisière normal, cette capacité pourra correspondre à deux heures d'autonomie à une altitude moyenne de 7 500 m (25 000 pieds). Au régime moteur maximal, nécessaire à un combat postcombustion allumée. l'autonomie ne sera plus que d'une heure à peine. Au régime économique, l'avion pourra tenir l'air près de trois heures. Il faut donc à un avion de chasse suffisamment de carburant pour t'aire face à différentes éventualités. C'est durant la phase de décollage et de montée, quand le régime moteur est au maximum, que la consommation est la plus forte. Voilà pourquoi la vitesse ascensionnelle est importante : plus l'avion monte vite à son altitude, moins sa consommation totale sera élevée.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001