|

|

Figures de l'Aviation |

|

|

Ferdinand Ferber

|

|||||||

|

|

||||||

|

PREMIERS BONDS Ferdinand Ferber, pionnier des « temps héroïques », enrichit de ses conceptions personnelles l'oeuvre de Lilienthal et de Chanute Issu d'une famille bourgeoise, Ferdinand Ferber naquit à Lyon le 8 février 1862. Au terme d'études très brillantes (ayant préparé avec succès les concours d'entrée à plusieurs grandes écoles, il entra à Polytechnique), il choisit de suivre les cours d'application de l'École d'artillerie de Fontainebleau. Il rejoignit ensuite Clermont-Ferrand, sa première garnison, avant d'être affecté à Belfort (1893), où il accéda au grade de capitaine. En 1896, ayant obtenu une licence ès sciences, il fut nommé professeur de balistique à l'École d'application du génie et de l'artillerie. C'est dans la bibliothèque de cet établissement que, par l'intermédiaire d'un numéro de l'Illustrierte Zeitung, il découvrit les travaux de Lilienthal. Dès lors, il n'eut plus qu'une passion en tête, l'aviation, et, sa vie durant, il se présenta comme l'élève et le continuateur du grand pionnier, dont il voulut connaître toute l'oeuvre. Fasciné, comme son maître, par le vol des oiseaux, Ferber chercha à décomposer le phénomène. Dissociant les problèmes du moteur et du planeur, il résolut dans un premier temps de s'attaquer uniquement à ce dernier. Après avoir réalisé un modèle réduit, il construisit un premier aéroplane, d'un poids de 30 kg pour 8 m d'envergure et 25 m2 de surface portante. L'appareil fut essayé en 1899, à Rue (Suisse), où Ferber avait une propriété (étant militaire de carrière, il fut d'ailleurs obligé de réaliser ses expériences sous le pseudonyme de Ferdinand de Rue).

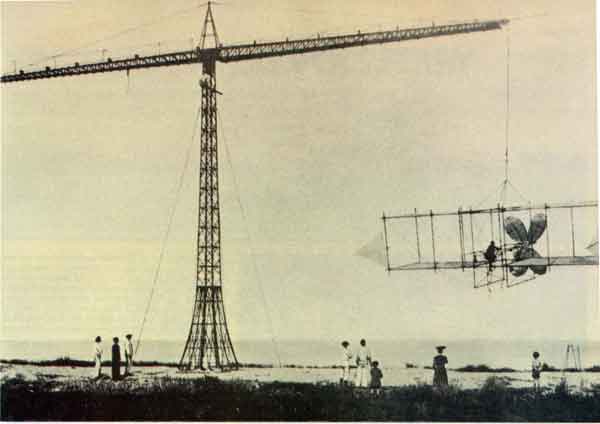

Cette première tentative ayant donné des résultats concluants, Ferber, s'attachant à résoudre le problème du centre de gravité, construisit un deuxième appareil, dont il releva les ailes pour lui assurer une meilleure stabilité. Son troisième aéroplane pesait encore 30 kg mais avec une envergure de 7 m et une surface portante de 15 m2; il ne put, hélas ! enlever son constructeur. Chargé d'un commandement à Nice en 1901, Ferber dut faire appel à toute son imagination pour continuer ses recherches. Il s'installa dans une vaste villa entourée d'un grand terrain, sur lequel il fit aménager une plate-forme destinée à l'expérimentation de ses planeurs. Son quatrième appareil présentait un poids de 80 kg, une envergure de 8 m et une surface portante de 15 m2. De ce vol, il conclut en particulier que l'air offrait une résistance (cette constatation fit l'objet d'une communication à l'Académie des sciences le 25 mars 1907). Par ailleurs, Ferber comprit très vite que, s'ils voulaient progresser, les chercheurs français et étrangers devaient s'entraider. C'est ainsi que lui-même travailla en collaboration avec Octave Chanute et avec les frères Wright. C'est sans doute sous l'influence de Chanute que Ferber renonça progressivement à certaines idées héritées de Lilienthal. Bien qu'il fût un fervent partisan du monoplan, son cinquième appareil fut un biplan. En outre, s'avisant que les avions devaient pouvoir s'élancer des plaines aussi bien que des collines, il expérimenta à Nice de nouvelles plate-formes de décollage inclinées, raccordées à un pylône de 18 m de hauteur. Ces tentatives s'avérèrent vite fort coûteuses pour un piètre résultat.

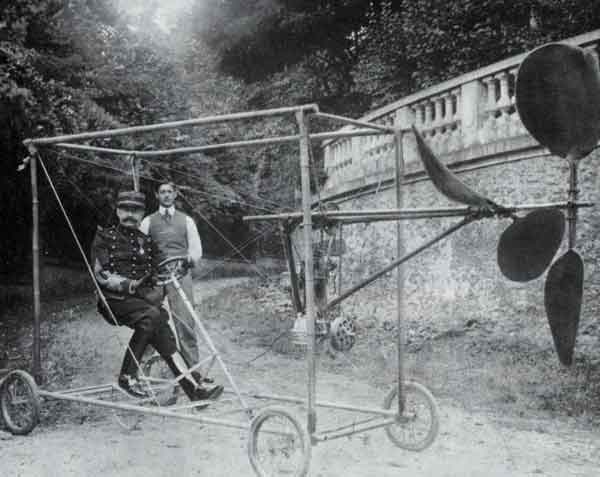

Cependant, Ferber commençait à faire parler de lui tant en France qu'à l'étranger. A partir de 1903, il entretint notamment une correspondance très fructueuse avec Nieuport. Lui qui se voulait l'élève et le continuateur de Lilienthal fit également de nombreux émules, dont Gabriel Voisin, qui le « découvrit » lors d'une conférence que Ferber avait donnée à Lyon le 30 janvier 1904. Muté, sur la demande du colonel Renard, au parc d'aérostation militaire de Chalais-Meudon le 9 mai 1904, Ferber, ayant ramené tout son matériel de Nice, mit au point un nouveau mode de lancement pour les aéroplanes. La forme de ses appareils changea également : il les dota de deux roues à l'avant, afin de réduire l'ampleur des dégâts en cas de choc; le pilote prit bientôt une position assise, plus confortable. Le colonel Renard aida beaucoup Ferber, auquel il apporta son soutien inconditionnel jusqu'à sa mort en avril 1905. Envisageant d'équiper son sixième appareil d'un moteur, Ferber chargea la maison Buchet de la construction de ce propulseur. Le 27 mai, il réalisait son premiers parcours libre motorisé sur une machine munie d'un 6-chevaux et figura dès lors parmi les plus ardents défenseurs du moteur. Toujours obsédé par le problème de la stabilité, il mit au point un cadre de manipulation pour les gouvernes qui n'était rien d'autre que la première ébauche du manche à balai. Ayant résolu le problème de la propulsion, il s'attaqua aux questions de rei dement. Pour effectuer ses mesures, il monta ur hélice et un moteur sur un cadre en bambou muni deux roues, qui atteignit ainsi la vitesse de 40 km/h! Jugeant qu'il disposerait de plus grands moyer dans le secteur privé, Ferber demanda un congé c trois ans, qui lui fut accordé sans difficulté, assorti c l'autorisation de poursuivre ses expériences à Chalai Meudon. Un succès tardif Il mit alors au point son huitième avion, équipé d'u moteur léger Levavasseur entraînant deux hélice contrarotatives de 2 m de diamètre. Terminé l'automne 1906, l'appareil fut acheminé sur le terrai d'Issy-les-Moulineaux. Faute de disposer d'un abr le frêle prototype, exposé aux intempéries, fut détruit par une tempête le 19 novembre 1906. Bien que découragé et désavoué par les responsables du centre d'essai de Chalais-Meudon, Ferber apporta sa collaboration à la mise au point du biplan Voisin avec lequel Henry. Farman enleva le Prix Deutsch-Archdeacon le 13 janvier 1908. Mais trois ans s'écoulèrent avant qu'il ne réussît à construire, sur ses propres deniers, un nouvel avion en tous points semblable a précédent.

Le 14 juillet 1908, le Ferber n° IX, équipé d'u moteur Antoinette de 50 ch, s'élevait au-dessus d polygone d'Issy-les-Moulineaux. Mais ce succès que Ferber eût pu s'adjuger trois ans plus tôt n'éta désormais que la répétition des vols réussis entre-temps par Santos-Dumont, Farman, Delagrange et, peu après Blériot. En cette seule année 1908, Ferber totalisa 260 gli sades et apparut comme l'une des personnalités les, plus marquantes du Salon de l'aéronautique. C homme admiré de tous possédait une qualité rare : savait se remettre en question. Lors d'une conférence qu'il fit à Amiens le Il novembre 1908, il déclara « La solution du vol cellulaire que j'ai introduite en France est mauvaise parce qu'elle comporte beaucoup trop de résistance à l'avancement ; la solution est celle du monoplan avec, à l'arrière, des stabilisateurs de gouvernes. » Ses tSes trois années de congé écoulées, Ferdinand Ferber fut affecté à la direction de l'artillerie à Brest. Mais l'armée, consciente de l'utilité de ses travaux, lui donna toute facilité pour pouvoir les poursuivre. L'année 1909 lui fut cependant fatale. Lors d'une manifestation aérienne se déroulant à Boulogne sur Mer, Ferber fut déséquilibré par un coup de vent alors qu'il cherchait à atterrir. Le terrain étant mauvais l'avion capota, et l'aviateur, écrasé par le moteur mourut le 22 septembre à 10 h 45. Il laissait un fils Robert Ferber, qui s'illustra comme pilote pendant la Première Guerre mondiale et qui devint par la suite constructeur amateur dans le domaine aéronautique. |

|||||||

Fan d'avions © 16 Mai, 2001