|

|

Constructeurs d'avions |

|

|

Lockheed

AU FIRMAMENT AMÉRICAIN Dans le domaine militaire comme dans le domaine civil, les réalisations de la firme Lockheed ont marqué l'évolution du monde aéronautique depuis un demi-siècle Une des dernières réalisations de la firme Lockheed dans le domaine des avions de ligne à grande capacité : le L-1011 Tristar (ici aux couleurs des lignes aériennes de l'Arabie Saoudite). L'appareil a été commandé à 230 exemplaires, dont 170 avaient été livrés au 1er janvier 1980 (photo Arch. Rotondi). Né à Alma, une petite ville proche de San Jose (Californie), le jeune Allan Loughead (ultérieurement Lockheed) commença à s'intéresser à l'aviation quelques semaines avant le vol des frères Wright (1903), quand il étudia un planeur construit par un professeur de l'université de Santa Clara. Bien qu'il fût pilote de course automobile, le jeune homme se passionna rapidement pour les choses de l'air, à l'instar de son frère Victor, ingénieur de son métier. Vivant à Chicago, ce dernier publia, en 1910, deux ouvrages qui furent des succès : Aeroplane Designing for Amateurs et Vehicles of the Air.

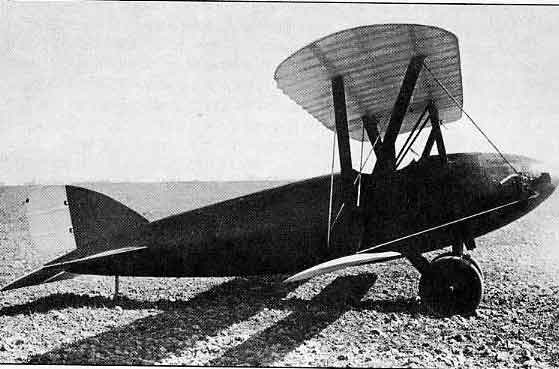

Allan l'ayant rejoint, il trouva un emploi de mécanicien auprès du propriétaire d'un Curtiss. Par un beau matin de l'hiver 1910, alors que personne n'arrivait à faire décoller l'appareil, Loughead monta à son bord et accomplit un tour de piste. Même à l'époque, il était inhabituel de réaliser son premier vol en solo! Les frères Loughead En 1911, de retour en Californie, Allan persuada un autre de ses frères, Malcolm, de se joindre à lui pour se lancer dans la construction aéronautique, et c'est dans un petit garage de San Francisco qu'ils fabriquèrent leur premier appareil, le modèle G (ainsi baptisé pour faire croire qu'ils avaient déjà construit des avions)! Il s'agissait d'un biplan triplace de 13.90 m d'envergure propulsé par un moteur Kirkham. Comme il paraissait plus sûr de voler à partir d'un plan d'eau, le modèle G était équipé d'un flotteur central et de deux ballonnets d'une conception originale : les ailerons avaient été placés entre les deux ailes et le gouvernail de direction, au-dessus et en dessous du fuselage. Le 15 juin 1913, les deux frères poussèrent le modèle G jusqu'à une rampe donnant accès à la baie de San Francisco. Puis Allan mit les gaz et, ayant décollé sans difficulté, survola la ville pendant un quart d'heure. Le fait est d'autant plus remarquable qu'à l'époque les prototypes volaient rarement à la première tentative. Lors de l'exposition de San Francisco, en 1915, les deux frères se virent refuser le droit de voler. Une concession avait, en effet, été accordée à un célèbre «fou volant » de l'époque; mais celui-ci ayant brisé sa machine dès la première exhibition, les Loughead purent prendre sa place. Le modèle G avait été nettement amélioré : équipé d'un moteur Hall-Scott de 160 ch, il pouvait emporter deux passagers (en plus du pilote), à condition que leur poids n'excédât pas 145 kg. L'appareil marcha avec une régularité d'horloge, et, en cinquante jours, ayant fait voler six cents personnes à raison de 10 dollars par personne les dix minutes —, les frères Loughead gagnèrent 4 000 dollars et devinrent célèbres. Mais leur nom était systématiquement écorché : les gens prononçaient « Log-Head ». Eux écrivirent : « Prononcez Lock-heed », et finalement leur patronyme devint Lockheed. Au cours de l'été 1916, ils fondèrent la Loughead Aircraft Manufacturing Co., qui débuta ses activités dans un garage de Santa Barbara. Presque aussitôt, un jeune mécanicien se présenta, déclarant qu'il était intéressé par « n'importe quel travail touchant à l'aviation ». Il s'agissait de John K. Northrop.

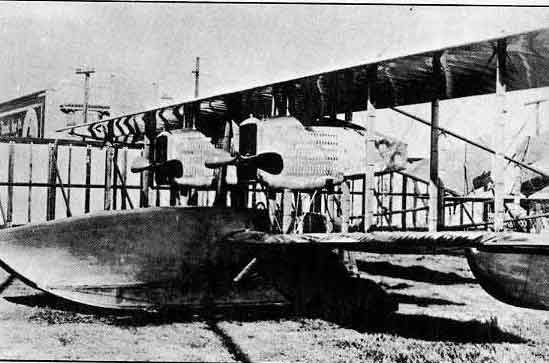

La première création de la firme fut le F-I, un hydravion à coque de 22,52 m d'envergure, propulsé par deux moteurs Hall-Scott de 160 ch et capable d'emporter dix passagers ou 1 400 kg de charge payante. Ayant appris que l'US Navy s'intéressait à son appareil, Allan Loughead le fit décoller par mauvais temps, emmenant trois hommes d'équipage, et franchit en 3 h 1 mn les 340 km qui séparent Santa Barbara de San Diego, battant ainsi un record américain d'endurance. Très impressionnés par cette performance, les responsables de la Navy évaluèrent le F-1 pendant trois mois, mais lui préférèrent finalement le HS2L. Avec son moteur Loughead de 25 ch, consommant 4 litres d'essence aux 100 km, le S-1 de 1920 volait à 113 km/h. Toutefois, les Curtiss « Jenny » des surplus de guerre étant disponibles à l'époque pour quelques dollars seulement, personne ne s'intéressa à ce biplan remarquablement profilé, dont le fuselage avait été moulé dans du béton, suivant une technique tenue secrète, qui fut reprise par la suite. En outre, l'appareil pouvait incliner verticalement son plan inférieur pour décélérer (préfiguration des volets) et ses ailes étaient repliables latéralement. Des avions de records Pendant six ans, les deux frères se désintéressèrent alors de l'aviation (c'est à cette époque que Malcolm inventa le fameux système de freins qui porte leur nom), et c'est seulement en décembre 1926 qu'Allan fonda, à Hollywood, la Lockheed Aircraft Co. Il s'arrangea pour rengager John Northrop, qui travaillait pour le compte de Donald Douglas à Santa Monica, et, très rapidement, créa le premier et l'un des plus fameux avions Lockheed : le Vega.

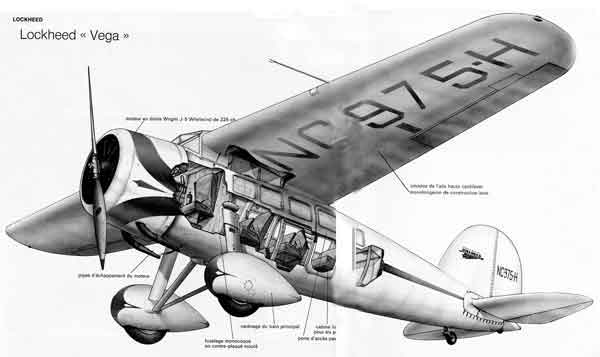

Celui-ci mettait en oeuvre de nombreuses techniques modernes. Le fuselage monocoque en contre-plaqué moulé reprenait la formule du S-1. L'aile en bois monolongeron n'avait pas besoin d'entretoise. Malgré son train d'atterrissage fixe, le Vega était probablement l'avion le plus fin jamais réalisé lorsqu'il sortit d'usine, le 4 juillet 1927, pour effectuer son premier vol aux mains d'« Eddie» Bellande. Bien que son moteur Wright J-5 ne développât pas plus de 225 ch, ses performances étaient dignes d'un chasseur. Conçu pour le transport de passagers, le Vega allait se distinguer dans le monde entier. Le premier exemplaire, vendu au groupe de presse Hearst, disparut dans le Pacifique. Le deuxième survola le pôle Nord, piloté par Ben Eielson pour le compte de l'explorateur britannique Hubert Wilkins; équipé de skis, l'appareil couvrit sans escale les 3 500 km séparant Point Barrow (Alaska) du Spitzberg en 20 h 30 mn. Quelques mois plus tard, Eielson et Wilkins effectuèrent des levés topographiques dans l'Antarctique. Alors que cent quarante-quatre Vega (bon nombre d'entre eux étaient équipés d'un moteur Wasp, beaucoup plus puissant que le Wright J-5) étaient sortis des chaînes, le colonel Roscoe Turner devait déclarer : « 11 suffit d'acheter un Vega, de mettre le cap sur une destination lointaine, et voilà un record de battu! » De fait, les records tombaient l'un après l'autre. Ainsi, lors des National Air Races de 1928, qui se déroulèrent à Cleveland, le Vega remporta toutes les épreuves de vitesse. Art Goebel traversa les États-Unis en 24 h 20 mn, effectuant le voyage de retour avec un passager en 18 h 58 mn. Le Lieutenant Fahy, pilote d'essai chez Lockheed, tint l'air 36 h 56 mn, n'utilisant qu'un seul réservoir de carburant. L'appareil se distingua encore aux mains d'Amelia Earhart (v. Earhart), mais l'exploit le plus spectaculaire fut celui de Wiley Post (il était borgne) et Harold S. Gatty qui, à bord du Winnie Mae, firent le tour du monde en huit jours et quinze heures. Deux ans plus tard, toujours sur Vega, le même Post accomplit un incroyable vol en solitaire de sept jours et dix-huit heures. Le Vega fut acheté par l'USAAC qui en acquit deux exemplaires : l'un en bois (Y1C-12), l'autre en métal (Y1 C-17) et par diverses compagnies aériennes. Parmi celles-ci on peut citer Air Associates, qui en commanda vingt, et Western Air Express, pour qui Lockheed réalisa une nouvelle version : l'Air Express, doté d'une aile parasol et d'un cockpit ouvert. C'est à bord d'un appareil de ce type équipé en outre du premier capot-moteur NACA que Roscoe Turner battit un nouveau record transcontinental en reliant Los Angeles à New York en 19 heures avec quatre passagers, bientôt surclassé par Frank Hawks, qui franchit le même parcours sans escale en 18 h 21 mn. L'avion utilisé par Hawks également un Air Express et un autre Vega servirent ultérieurement aux essais en vol des premiers moteurs américains de 1 000 ch. En juillet 1929, malgré tous les efforts de son fondateur, la Lockheed Aircraft fut absorbée par la Detroit Aircraft Corporation, qui prétendait devenir la « General Motors de l'aéronautique ». Amer, Allan Lockheed quitta la société (il devait encore concevoir l'Alcor, un curieux appareil dont les moteurs étaient montés de part et d'autre du nez). C'est à cette époque que fut construit le Sirius, réalisé selon les directives de Charles Lindbergh, qui, avec son épouse, se préparait à effectuer un tour du monde de 46 000 km, en vue de prospecter des routes aériennes pour le compte de Pan American Airways et de TWA. Fin 1930, Lindbergh demanda que son appareil baptisé Tingmissartoy et peint en rouge et noir fût doté d'un train d'atterrissage escamotable, ce qui lui permit de dépasser 300 km/h.

Premier avion à aile basse construit par Lockheed, le Sirius fut produit à quatorze exemplaires, dont la plupart devinrent célèbres (l'un d'entre eux effectua un vol sans escale de Terre-Neuve à Budapest, soit 5 150 km). En décembre 1930, une version encore plus rapide, l'Altair (350 km/h), prenait l'air pour la première fois. Huit exemplaires sortirent des chaînes, dont le Lady Southern Cross, utilisé par Sir Charles Kingsford-Smith et par P.G. Taylor, qui relia Brisbane (Australie) à Oakland (Californie) soit 11 700 km en cinquante-cinq heures. Suivit l'Orion, sorti en avril 1931. Pouvant emporter six passagers à la vitesse de croisière de 320 km/h, il fut acheté par TWA, American Airlines, Northwest, Varney Speed Lanes et même par Swissair. Mais, souvent, les pilotes oubliaient de sortir le train d'atterrissage! Lockheed résolut le problème en éq pant l'appareil d'un voyant lumineux et d'un sign sonore, qui se montrèrent très efficace. Les militaires s'intéressèrent également à cette lignée d'avions de records. C'est ainsi que l'US Navy acheta un Altair désigné XR0-1 et l'USAAC un YIC-(fuselage en métal) et un YIC-25 (tout bois). Quant premier chasseur réalisé par Lockheed -- le YP-24 moteur Curtiss Conqueror de 600 ch —, il fut co mandé à treize exemplaires, qui ne furent pas constru la Detroit Aircraft, en proie à des problèmes intern aggravés encore par les effets de la grande crise écot mique, ayant fait faillite. Au bord de la faillite Rachetée le 6 juin 1932 par Robert F. Gross po 40 000 dollars, la Lockheed survécut au marasr Après avoir consacré toute son activité pendant mois à la vente de pièces détachées, la société lança nouvel appareil civil, le modèle 10 Electra, qui vi pour la première fois le 23 février 1934 avec des moteurs Wasp Junior de 450 ch. L'avion paraissais prometteur que Northwest et Pan American Airways; le commandèrent sur plans. Les essais répondiren leurs espoirs, et bientôt cent quarante-huit exemplai étaient sortis des chaînes. Vendu au départ 36 000 d lars, l'Electra était le moins cher des bimoteurs existant sur le marché et pouvait emporter, outre ses deux pilotes, dix passagers plus un tonnage important de fret. Supérieur au Boeing 247, il ne pouvait néanmoins soutenir la concurrence des Douglas DC-2 et DC-3, beaucoup plus grands. Quoi qu'il en soit, le premier Electra livré à Northwest effectua 1500 heures de vol durant ses cinq premiers mois d'exploitation, ce qui représentait un taux d'utilisation jamais atteint jusque-là. Pour sa part, l'Air Corps acheta trois C-36 et un C-37, identiques au modèle 10A. Extrapolé de l'Electra, le modèle 12 Electra Junior décolla pour la première fois le 27 juin 1936 aux mains de Marshall Headle. Prévu pour six passagers seulement, l'appareil était plus rapide que tous les chasseurs en service à l'époque, et, lorsque la production s'arrêta en 1942 priorité absolue étant donnée à l'effort de guerre, il avait été construit à cent onze exemplaires. Dans la lignée de l'Electra s'inscrit également le XC-35, doté d'une cabine pressurisée, qui vola pour la première fois le 7 mai 1937. En février 1938, cet avion fut chargé d'un vol spécial Chicago-Washington pour le compte du secrétariat d'État à la Guerre, et, alors que tous les autres appareils étaient cloués au sol par les mauvaises conditions atmosphériques, le XC-35 effectua cette liaison à 480 km/h, soit le double de sa vitesse habituelle. L'Air Corps reçut d'ailleurs le Collier Trophy, pour avoir soutenu le développement de l'avion. En 1938, l'USAAC acheta encore trois Lockheed I2A. désignés C-40, puis dix C-40A. Quant à l'US Navy, qui avait déjà acquis deux Electra (XR20-1 et XR30-1), elle commanda également un JO-1 et cinq JO-2, des modèles 12A classiques, plus un XJO-3, doté d'un train tricycle expérimental. Mais le plus utile des Electra Junior fut sans doute celui de Sydney Cotton, qui, secrètement équipé de caméras, effectua des missions de reconnaissance au-dessus de l'Allemagne à la veille de la guerre.

Entre-temps, le 29 juillet 1937, Headle et Clarence L. Johnson avaient fait décoller pour la première fois le Lockheed 14 « Super Electra ». Plus grand et plus puissant que ses prédécesseurs, il était de loin l'appareil civil le plus avancé de son temps et marquait un nouveau pas de la firme dans le sens de la recherche des hautes performances au détriment de la charge transportée. Conçu pour emporter quatorze passagers (soit les deux tiers de la capacité du DC-3), il était équipé de moteurs Cyclone de 840 ch, qui lui permettaient de voler à 370 km/h en croisière. Sa charge alaire élevée obligea à le doter de volets Fowler, qui lui permettaient d'atterrir à 105 km/h. Le Super Electra bénéficiait de nombreuses innovations techniques : réservoir intégral d'aile, turbocompresseur, hélices à pas variable et plancher renforcé. Rapide, il était aussi rentable, et parmi ses principaux acheteurs on compta des compagnies étrangères, comme KLM, British Airways ou LOT. Autre client célèbre : Howard Hughes, qui, sur un exemplaire transformé par ses soins, effectua le tour du monde en trois jours et dix-sept heures, à la vitesse record de 265 km/h. Le modèle 18 Lodestar, qui vola pour la première fois le 21 septembre 1939, fut le dernier bimoteur civil construit par Lockheed avant la guerre. Agrandi pour embarquer dix-sept passagers et doté de moteurs Hornet, Twin Wasp ou Cyclone, il devait rester le plus rapide des appareils civils jusqu'à l'apparition du Lockheed « Constellation ». Les 625 exemplaires construits furent presque tous utilisés par l'USAAF (C-56, C-57, C-59, C-60 et C-67) et par l'US Navy (R50-1 à 5) non seulement pour le transport de passagers, mais aussi pour l'entraînement des parachutistes et le remorquage de planeurs. En avril 1938, quand la commission d'achat britannique se rendit en Californie, Lockheed put lui présenter un modèle 14 transformé en un temps record en bombardier léger ou en appareil de reconnaissance. Au vu de l'avion, les Britanniques suggérèrent quarante-deux modifications, dont certaines d'importance. Invités à revenir le lendemain, ils découvrirent une maquette répondant parfaitement aux souhaits de la RAF, et, le 23 juin, l'Air Ministry passait auprès de Lockheed une commande pour deux cents exemplaires du nouveau bombardier, baptisé « Hudson », plus autant d'appareils que la firme pourrait en produire jusqu'en décembre 1939, à condition que ce chiffre ne dépassât pas deux cent cinquante; cette affaire de 25 millions de dollars représentait le plus important contrat signé aux États-Unis dans le secteur aéronautique depuis la Première Guerre mondiale. En janvier 1939, trois appareils étaient sortis des chaînes et en juin quarante-huit étaient achevés. Lockheed ayant fait appel à la sous-traitance, la cadence de production atteignit bientôt un appareil par jour, et le deux-cent-cinquantième Hudson vola avec plus de sept semaines d'avance sur les délais prévus. L'Europe étant alors à feu et à sang, la Grande-Bretagne signait commande sur commande, imitée par l'USAAF (A-28, A-29 et AT-I8, ces derniers utilisés pour l'entraînement des mitrailleurs) et l'US Navy (PBO-1). Équipés de moteurs Twin Wasp ou Cyclone de 1000 et 1 200 ch, généralement armés de sept mitrailleuses et emportant 900 kg de bombes, les Hudson étaient appréciés des équipages pour leur cabine spacieuse et leur autonomie garantie. Ils acquirent rapidement de brillants états de service. C'est un Hudson I qui abattit le premier avion allemand tombé sous les coups de la RAF. D'autres débusquèrent le ravitailleur Altmark, bombardèrent le Scharnhorst et le Gneisenau, ouvrirent à travers l'Afrique des routes aériennes à destination du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. En septembre 1941, c'est encore un Hudson qui accepta la reddition de l'U-Boot U-570, le premier bâtiment qui se soit jamais rendu à un avion. De même un PBO-1 du VP-82, basé à Terre-Neuve, coula le premier sous-marin détruit par les Américains durant le conflit. Au total, le Hudson fut construit à 2 941 exemplaires, toutes versions confondues. L'adaptation militaire du modèle 18, le modèle 37 Ventura, allait se montrer beaucoup moins efficace que son prédécesseur. Commandé par la RAF en février 1940, il fut construit par une des nouvelles filiales de Lockheed, Vega, antérieurement AiRover. Le Vega « Ventura r' vola pour la première fois le 31 juillet 1941, propulsé par deux Double Wasp de 2 000 ch.

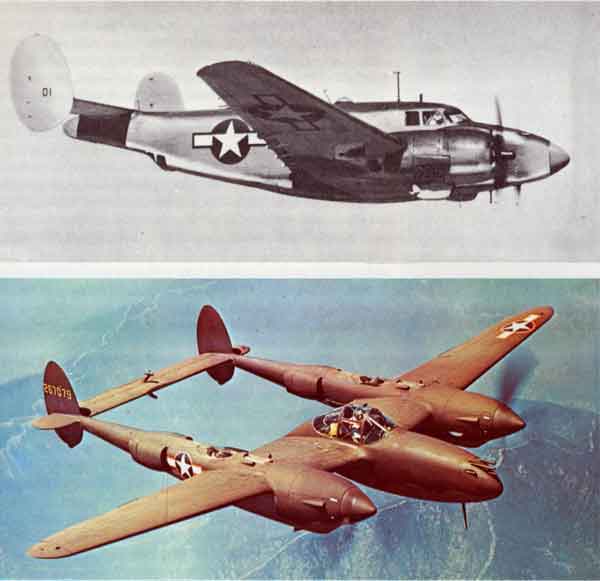

Il entra en service opérationnel en novembre 1942 au Squadron 21 du Bomber Command, mais les pertes se révélèrent catastrophiques, en particulier au cours de l'opération « Oyster », dirigée contre les usines Philips, au terme de laquelle onze des quarante-sept Ventura engagés furent perdus et un seul rentra intact. Bien que beaucoup plus rapide que le Bristol « Blenheim », le Ventura était vulnérable, aussi bien face à la chasse que devant la défense antiaérienne. La plupart des 3 010 Ventura construits allèrent, sous les désignations PV-1 et PV-3, à l'US Navy, qui les utilisa pour la lutte anti-sous-marine. De son côté, l'USAAF acquit deux cents B-34 et B-37. L'ultime développement de la série fut le PV-2 Harpoon, qui vola le 3 décembre 1943 avec une aile agrandie, des empennages modifiés et une plus grande capacité en carburant. Du fait d'une mise au point difficile des réservoirs d'aile, le PV-2 ne fut engagé qu'en 1945 sur le théâtre du Pacifique. Au total, 535 exemplaires en furent livrés jusqu'en décembre 1945. Après la guerre, de nombreux pays reçurent des Ventura et des Harpoon; parmi eux la France, qui les mit en service dans l'Aéronavale au sein des flottilles 6 F (PV-1) et 11 S (PV-2). Le Lightning Le projet d'un chasseur bimoteur remonte à 1935, date à laquelle Lockheed étudia plusieurs configurations originales. L'une des plus efficaces paraissait être la formule bipoutre avec le cockpit noyé dans la nacelle gauche; pourtant, en avril 1937, quand Lockheed présenta son modèle 22, le pilote était logé dans une nacelle en position centrale. Chaque poutre abritait un moteur Allison V-1710 avec des sorties de gaz conduisant à des turbocompresseurs placés à l'arrière. De même, le liquide de refroidissement était ramené à l'arrière vers les radiateurs, disposés latéralement au-delà des ailes. D'autres solutions avancées avaient été retenues, comme un train d'atterrissage tricycle, une aile à profil laminaire, des volets Fowler, un canon de 23 mm et quatre mitrailleuses de nez de 12,7 mm. Le Lieutenant Ben S. Kelsey fit voler le XP-38 le 27 janvier 1939. Le 11 février, il décollait de March Field (Californie) et, après s'être ravitaillé deux fois, atterrit à New York, ayant relié les côtes ouest et est des États-Unis en 7 h 48 mn, dont 7 h 2 mn de vol. Malheureusement, Kelsey, fatigué, calcula mal son approche et s'écrasa aux abords de Mitchell Field. Il sortit indemne de l'accident, et malgré sa mésaventure, conseilla de poursuivre le programme en priorité. Le 27 avril 1939, treize YP-38 furent commandés et, grâce à l'expérience acquise avec le prototype, un grand nombre de modifications furent apportées à l'appareil (substitution d'un canon de 37 mm à celui de 23 mm, remplacement des moteurs de 960 ch par un nouveau modèle de 1150 ch). Avant le premier vol du YP-38, qui eut lieu le 16 septembre 1940, des centaines de Lightning avaient été commandés tant par la RAF que par l'USAAF. Des vitesses de 640 km/h en vol horizontal furent enregistrées couramment, mais, durant un piqué à pleine puissance, le Lieutenant Kelsey perdit totalement le contrôle de son avion, qui se disloqua littéralement autour de lui. Ayant pu sauter en parachute, il aida Kelly Johnson à calculer la vitesse qu'il avait atteinte (plus de 840 km/h) et à déterminer les causes de son accident, en l'occurrence un phénomène dont on ne soupçonnait pas l'existence : la compressibilité aux très hautes vitesses. Il fallut près de deux ans pour résoudre ce problème. La solution consista finalement à équiper l'appareil de volets à commande hydraulique et à changer les compensateurs du stabilisateur. Le P-38 prit finalement sa configuration définitive en 1941, équipé d'un canon et de quatre mitrailleuses. Du fait des invraisemblables modifications demandées par les Britanniques, les P-38 de la RAF, qui ne possédaient ni turbocompresseurs, ni canon, se montrèrent totalement inefficaces, sauf à basse altitude. Ce furent sans doute les pires Lightning qui aient jamais été construits; ils servirent finalement à l'entraînement des pilotes de l'USAAF. Par la suite, la RAF essaya des Lightning Mk-11 à turbocompresseurs, mais tous furent pris en compte par l'Air Force. De nombreuses versions furent construites, le P-38 se montrant le plus confortable de tous les chasseurs à long rayon d'action; à partir de la variante P-38F, il pouvait effectuer des missions de huit heures avec deux réservoirs extérieurs.

Engagés en Afrique du Nord à partir de novembre 1942, les P-38F ne se montrèrent pas à leur avantage en combat tournoyant, souffrant d'un taux de roulis insuffisant et d'une climatisation parfaitement inadéquate. Ils furent donc utilisés pour l'attaque au sol, transportant deux bombes de 450 kg. Certains Lightning furent équipés de skis, d'autres de caméras. Volant à très haute altitude, le P-38 était remarquablement bien adapté aux missions de reconnaissance photographique. Cent P-38E furent transformés en F-4, puis vingt P-38F en F-4A. Les versions ultérieures prirent la désignation F-5. Au P-38F, qui vola au début de 1942, avec des moteurs de 1 325 ch, et qui fut construit à 527 exemplaires, succéda le P-38G (I 082 unités), qui ne se différenciait de son prédécesseur que par quelques équipements. Les 601 P-38H reçurent des moteurs de 1425 ch, les turbocompresseurs ayant été améliorés, ainsi que l'armement. En août 1943, le premier des 2 970 P-38J sortait d'usine. Construit à raison de quinze exemplaires par jour (par Lockheed exclusivement), il se distinguait des versions précédentes par l'emplacement de son radiateur, monté non plus sur le bord d'attaque à l'avant de la nacelle-moteur, mais entre les radiateurs d'huile, ce qui permit d'ajouter des réservoirs et de porter l'autonomie à douze heures. S'il ne fut pas facilement utilisable en Europe, le P-38 se montra particulièrement efficace sur le théâtre du Pacifique, grâce à son très grand rayon d'action. Ainsi, ce sont des P-38G du Fighter Squadron 339 qui interceptèrent l'avion de l'amiral Yamamoto à 700 km de leur hase en avril 1943. C'est aussi sur P-38 que les deux grands as américains de la Seconde Guerre mondiale, Richard Bong et Thomas McGuire, remportèrent leurs victoires (respectivement quarante et trente-huit). Les nouvelles versions du Lightning furent également transformées pour la reconnaissance et servirent en particulier pour la préparation du débarquement de Provence. Des F-4 et des F-5 avaient aussi été cédés au 11/33 (c'est à bord de l'un d'entre eux que disparut Antoine de Saint-Exupéry). La dernière version fut le P-38L, produit à un rythme tel que les 3 923 exemplaires sortirent en quelques mois. Leurs moteurs Allison V-1710.111/113 donnaient 1600 ch à 8 000 m, et des roquettes pouvaient être montées en « arbre de Noël » sous leurs ailes. Un certain nombre d'entre eux furent modifiés pour emporter un bombardier navigateur dans un habitacle vitré monté à la place de l'armement; d'autres reçurent un radar BTO Micky. Ces deux modifications leur permettaient de conduire des formations de Lightning pour des missions de bombardement soit par beau temps, soit au-dessus des formations nuageuses. Autre version spécialisée : le P-38M, de chasse de nuit, équipé d'un radar ASH, ce qui obligea à emmener un opérateur, placé à l'arrière du cockpit, plus haut que le pilote. Soixante P-38M furent engagés, à la fin de la guerre, contre le Japon. Au total, 9 942 Lightning furent fabriqués. Lockheed consacra beaucoup d'efforts à la mise au point du XP-49 — un développement du P-38 avec des moteurs Continental XI-1430 de 2 000 ch, des nacelles différentes, une cabine pressurisée et un armement plus puissant et du XP-58 Chain Lightning; un tiers plus grand que le P-38 et équipé de moteurs Allison V-3420 de 3 000 ch, ce dernier était armé de quatre canons de 37 mm dans le nez et de mitrailleuses de 12,7 mm en deux tourelles. Prévu non seulement pour l'escorte mais encore pour l'attaque des navires, le XP-58 servit finalement à la mise au point de nombreux équipements, qui furent montés sur les appareils opérationnels à la fin de la guerre. Lockheed participa également à la construction en masse des B-17; c'est ainsi que, à partir d'avril 1942, Vega produisit 2 750 B-17F et G Fortress. Cette même société mena à bien deux programmes de transformation du B-17 : le XB-38 (moteurs Allison V-1710) et le XB-40 (armement défensif amélioré). Le Constellation Après la sortie du Lodestar, Lockheed étudia plusieurs appareils civils, dont le modèle 27, à voilure canard, et le modèle 44 Excalibur, qui atteignit le stade de la maquette grandeur en 1938. Prévu pour transporter vingt-quatre passagers à 385 km/h, il vit sa capacité accrue en même temps que ses performances : elles passèrent respectivement à trente personnes et à 435 km/h; en 1939, Pan Am réclamant un avion de trente-quatre places volant à 485 km/h, Lockheed mit à l'étude une version agrandie, dotée d'un empennage tridérive. En juin 1939, Howard Hughes et Jack Frye, qui dirigeait TWA pour le compte du fameux milliardaire, demandèrent un appareil encore plus grand, équipé d'une cabine entièrement pressurisée et susceptible de traverser le territoire des États-Unis sans escale : ce fut le modèle 49 Constellation. Hughes finança lui-même les études et participa en personne à la conception de l'appareil. Par mesure de sécurité, l'appareil reçut quatre moteurs Wright R-3350 Duplex Cyclone 18 de 2 200 ch, les plus puissants qui fussent disponibles à l'époque, et un immense train tricycle. Son fuselage incurvé évoquait une silhouette de poisson, tandis que sa voilure, extrapolée de celle du P-38, possédait, elle aussi, des volets Fowler. Après Pearl Harbor, Lockheed s'étant vu interdire de travailler pour les compagnies civiles, le premier « Connie », qui vola le 9 janvier 1943, portait donc la désignation C-69 et les couleurs vert olive et blanc de l'USAAF. Le jour de la victoire sur les Japonais, seuls vingt-deux C-69 avaient été livrés sur les soixante-douze appareils commandés, et l'USAAF résilia le contrat. Lockheed ferma ses usines pendant cinq jours pour marquer la fin du conflit. Après avoir songé à lancer un nouvel appareil civil, les dirigeants de la firme préférèrent racheter au gouvernement les machines ayant servi à la production du C-69, les pièces détachées déjà réalisées, plus cinq C-69 inachevés, et sortirent le modèle 049, une adaptation civile. Cette décision évita de licencier quinze mille employés et permit à l'appareil de prendre une avance d'un an sur ses concurrents, qui avaient pour nom Stratocruiser, DC-6 et Rainbow (produits respectivement par Boeing, Douglas et Republic). Quelques jours plus tard, Robert Gross put annoncer que cent trois Constellation avaient été commandés. Le premier fut livré à TWA en novembre 1945, mais c'est Pan American qui inaugura le premier vol régulier le 3 février 1946 sur la ligne New York-Bermudes. Trois jours plus tard, TWA effectuait la première liaison intercontinentale Washington-Paris en 19 h 46 mn. Malgré d'importants problèmes techniques, principalement au niveau des moteurs, le L-049 fut adopté par d'autres compagnies, dont Air France, qui reçut quatre des soixante-huit exemplaires réalisés. En juillet 1946 fut lancée la production du modèle L-649, caractérisé par une cabine luxueuse, un système d'air conditionné amélioré et une meilleure insonorisation.

Les difficultés techniques s'accumulaient cependant, au point que, en mars 1947, Lockheed dut licencier 1 200 ouvriers des chaînes de montage, tandis que des centaines de modifications étaient apportées aux appareils, momentanément retirés du service. La production était pratiquement arrêtée lorsqu'une commande de l'US Air Force permit de sauver la situation. Elle portait sur dix L-749A, baptisés C-121A, qui servirent au transport de personnalités (deux d'entre eux devinrent célèbres : le Columbine II de Dwight Eisenhower et le Bataan de Douglas MacArthur). Ce premier contrat rapporta suffisamment d'argent pour permettre à Lockheed de lancer le L-1049 Super Constellation, une version allongée du C-69 (5 m de plus) dotée de moteurs d'un type nouveau, développant 2 700 ch. Pouvant emporter soixante et onze passagers en première classe (quatre-vingt-quinze au maximum), le Super Constellation surclassait nettement les appareils provenant des surplus américains qui constituaient alors le gros de la flotte mondiale. Des versions militaires très spécialisées firent également leur apparition, la série étant inaugurée par le P0-1W, premier avion au monde à être employé comme piquet radar (deux équipes se relayaient pour s'occuper des deux radars de surveillance, placés au-dessus et en dessous du fuselage). Redésigné WV-1 par l'US Navy qui, la première, avait reconnu l'utilité d'un poste de surveillance pour prévenir les attaques aériennes et pour déterminer la position de navires et même de sous-marins, cette version fut ensuite remplacée par des WV-2 (RC-I21 pour l'USAF). Tous les appareils furent redésignés EC-I21 dans le code unitaire, et, entre 1965 et 1974, l'USAF les utilisa comme poste de commandement dans les conflits du Sud-Est asiatique. Au total, les « Super Connie » effectuèrent ainsi 13 931 missions opérationnelles, durant lesquelles ils détectèrent 3 297 MiG. Parmi les R7V de transport de l'US Navy, il faut citer le R7V-2, propulsé par des turbines Pratt & Whitney YT-34 de 5 500 ch, lui donnant une vitesse supérieure à 640 km/h. Si elle n'eut pas de suite, cette version permit néanmoins d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine des turbopropulseurs. Plus important fut le R7V-I, lequel reçut le premier des moteurs surcompressés Wright R-3350.91 de 3 250 ch, qui amélioraient à la fois la vitesse, l'autonomie et la charge marchande. Le R7V-I donna naissance à plusieurs versions civiles, comme le L-I049C, les L-I049G et Super G, qui furent produits à cent soixante-cinq exemplaires, les L-1049D et H (transports de fret), dont il fut construit plus de soixante unités. Le 10 octobre 1956, Lockheed faisait voler l'ultime variante : le L-1649A Starliner. Avec une voilure redessinée de 46 m d'envergure et des réservoirs intégraux logés dans la quasi-totalité de l'épaisseur de l'aile, il pouvait effectuer des vols transatlantiques directs de capitale à capitale. Cependant, cet appareil arrivait trop tard; concurrencé par le Douglas DC-7C et surtout par les long-courriers à réaction de Boeing, il ne fut commandé qu'à quarante-cinq exemplaires. La compagnie Air France utilisa dix Starliner, qu'elle mit en service sur Paris-New York en août 1957; trois ans plus tard, les Boeing 707 avaient pris la relève. Toutes versions confondues. le Constellation fut produit à 850 exemplaires. Le premier avion à réaction Dès 1940, un ingénieur de Lockheed, Nathan Price, avait conçu ex nihilo (puisqu'il ignorait tout des travaux déjà réalisés en Allemagne et en Grande-Bretagne) une turbine axiale destinée à la propulsion des avions. Un intercepteur en acier inoxydable, le L-133, fut étudié autour de ce moteur. Mais les difficultés rencontrées dans la mise au point du propulseur obligèrent à abandonner momentanément cette formule révolutionnaire. Le 23 juin 1943, l'Army Air Force commandait à Lockheed un chasseur à réaction destiné à recevoir un turboréacteur britannique, le Halford H-1, qui deviendra le De Havilland Goblin, prévu pour fournir 1360 kgp. Le XP-80 fut réalisé en cent trente-neuf jours, un record pour un chasseur à réaction. L'appareil possédait une aile à profil laminaire, la disposition du réacteur semblait parfaite, le cockpit en goutte d'eau donnait au pilote une visibilité remarquable, et les six mitrailleuses de 12,7 mm avaient même été montées dans le nez, fait exceptionnel sur un prototype. Quand le réacteur fut mis en marche pour la première fois, le 18 octobre 1943 à Muroc, ce fut un véritable désastre, le revêtement du compresseur de la turbine ayant cédé. En fait, les techniciens de Lockheed n'avaient pas tenu compte des mises en garde des ingénieurs de chez De Havilland, qui les avaient avertis que les plaques de métal constituant la surface des entrées d'air étaient trop minces et qu'elles risquaient d'être aspirées par le réacteur quand il serait à pleine puissance au point fixe. Quoi qu'il en soit, le propulseur était irréparable, ce qui retarda considérablement le programme. Heureusement, De Havilland accepta de démonter le moteur du second prototype du Vampire et l'envoya à Muroc. Finalement, le 9 janvier 1944, Milo Burcham faisait décoller pour la première fois ce qui allait devenir le premier chasseur à réaction américain. Cinq minutes après le décollage, il atterrissait pour faire effectuer des réglages mineurs. Quand il repartit quelques heures plus tard, Burcham accomplit un tonneau sitôt que les roues quittèrent le sol, prit de l'altitude pour passer à pleine vitesse au-dessus des rares spectateurs, complètement médusés. Suivit une invraisemblable démonstration de voltige, durant laquelle l'avion dépassa 800 km/h. Il est facile d'imaginer l'enthousiasme que suscita cette exhibition chez les officiels de l'USAAF. Du XP-80 un bureau d'études restreint extrapola en cent trente-deux jours le XP-80A, agrandi et renforcé pour recevoir un nouveau turboréacteur, le General Electric 1-40, redésigné J-33, de 1 755 kgp. Le premier des deux XP-80A commandés vola le 10 juin 1944, suivi en octobre par le premier de treize YP-80A Un formidable plan de production fut mis sur pie, pour construire trente exemplaires par jour che Lockheed et chez North American Aviation à Kansa City, tandis que deux YP-80A étaient évalués en Sicile Les premiers P-80A furent livrés en décembre 1945 Bien que considérablement réduites, les commandes s montèrent à 917 P-80A, tous produits par Lockheed mais les 240 derniers exemplaires furent achevés an standard P-80B, avec un turboréacteur J-33A.2I d 2 355 kgp et un profil d'aile affiné, tandis que 152 exemplaires étaient réalisés en version de reconnaissance photographique FP-80A. Le 19 juin 1947, utilisant ut appareil spécialement modifié pour la circonstance avec des ailes tronquées, un cockpit raccourci et ut turboréacteur J-33A.23 acceptant un mélange d'eau e d'alcool, le Colonel Albert Boyd établit un nouveau record absolu de vitesse à 1 022 km/h. Le Shooting Star devenait ainsi le premier avion à franchir officiellement le cap des 1 000 km/h.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001